A blog for BIOLOGY students by : Susheel Dwivedi PGT Biology Kendriya Vidyalaya Secter J Aliganj Lucknow U P

Thursday, April 4, 2013

Wednesday, April 3, 2013

Thursday, December 6, 2012

क्षय रोग (TUBERCULOSIS)

दशकों पहले क्षय रोग टी.बी को कभी नष्ट न होने वाला रोग समझा जाता था। क्षय राग से स्त्री-पुरुष बहुत भयभीत रहते थे। घर में किसी को क्षय रोग हो जाने पर उसे अलग कमरे में रखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्षय रोग को सरलता से नष्ट कर दिया जाता है।

उत्पत्तिः

शारीरिक रूप से निर्बल स्त्री-पुरुष पौष्टिक भोजन के अभाव में क्षय रोग से पीड़ित होते है। शारीरिक निर्बलता में जब अधिक शारीरिक व मानसिक श्रम किया जाता है। तो क्षय रोग उसे घेर लेता है। क्षय रोग की उत्पत्ति ट्यूबरक्लोसिस जीवाणुओं के शरीर में पहचने के काण होती है। दूषित भोजन और दूषित जल से इस रोग के जीवाणु स्वस्थ स्त्री-पुरुष तक पहुंच जाते है। किसी रोगी स्त्री-पुरुष से बातें करने से भी जीवाणु वायु में उड़कर दूसरे को रोगी बना देते है। रोगी पुरुष के साथ खाने-पीने से भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है।

गंदी बस्तियों में, अंधेरे कमरों में दुषित वायु के वातरवरण में रहने से भी क्षय रोग की उत्पत्ति होती है। अधिक बच्चों को जन्म देने वाली स्त्रियां कुपोषण के कारण क्षय रोग की शिकार होती है। सहवास में अधिक संलग्न रहने वाले व्यक्ति भी क्षय रोग से पीड़ित होते है।

लक्षण

क्षय रोग के जीवाणुओं के संक्रमण से फुप्फुसों (फेफड़ों) में जख्म बनते है। रोगी को खांसी होती है और फिर खांसी के साथ कफ निकलने लगता हैं चिकित्सा में विलम्ब होने से कफ के साथ रक्त भी निकलने लगात है। क्षय रोगी को हल्का ज्वर निरंतर बना रहता है। रोगी को भूख नहीं लगती है। शारीरिक निर्बलता तेजी से बढ़ती है और रोगी की अस्थियां दिखाई देने लगती है। तीव्र खांसी के कारण छाती में पीड़ा होती है। रोगी को श्वास लेने में पीड़ा होती है।

क्या खाएं?

* क्षय रोगी को सुबह-शाम गाय का दूध पीना चाहिए।

* क्षय रोगी को कच्चे केले की सब्जी बनाकर खिलाने से लाभ होता है।

* लहसुन की कलियों को पीसकर मधु मिलाकर खिलाने से क्षय रोगी को बहुत लाभ होता है।

* लहसुन के रस में रुई भिगोकर रोगी को कुछ देर सुंघाने से क्षय रोग के जीवाणु नष्ट होते है।

* दूध में पीपल डालकर उबालकर, चीनी मिलाकर पिएं।

* सब्जियों से बने सूप का सेवन कराएं।

* क्षय रोगी को सेब, अंगूर, केला, खजूर, अखरोट, मुनक्के का सेवन कराएं।

* घीया, तुरई, पालक, मेथी, बथुए आदि की सब्जी खिलाएं।

* दालचीनी का बारीक चूर्ण 1 ग्राम मात्रा में मधु मिलाकर चटाने से कफ सरलता से निकल जाता है।

* मुलहठी और मिसरी कोकूट-पीसकर मधु और घी मिलाकर क्षय रोगी को सुबह-शाम चटाने से बहुत लाभ होता है।

नोटः मधु और घी समान मात्रा में नहीं मिलाना चाहिए।

क्या न खाएं?

* गुड, शक्कर का अधिक सेवन न करें।

* उष्ण मिर्च-मसालों व अम्लीय रसों से बने खाद्य पदार्थो का सेवन न करें।

* अधिक शीतल खाद्य व शीतल पेयों का सेवन न करें।

* क्षय रोगी को बाजार में चटपटे, तेल, मिर्च-मसालों से बने छोले-भठूरे, गोल-गप्पे, दही-भल्ले, चाट-पकोड़ी, समोसे, कचौड़ी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए।

* दूषित व बासी भोजन का सेवन न करें।

* फल-सब्जियों को देखकर खाएं। सड़े-गले फल-सब्जियों का सेवन न करें।

* मांस-मछली का सेवन न करें।

* शराब क्षय रोगी को सबसे अधिक हानि पहुंचाती है।

टेफलोन के दुष्प्रभाव

टेफलोन शीट तो याद होगी सबको कैसे याद नहीं होगी आजकल दिन की शुरुवात ही उससे होती है चाय बनानी है तो नॉन स्टिक तपेली (पतीली), तवा, फ्राई पेन, ना जाने कितने ही बर्तन हमारे घर में है जो टेफलोन कोटिंग वाले हैं फास्ट टू कुक इजी टू क्लीन वाली छवि वाले ये बर्तन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए है, जब ये लिख रही हू तो दादी नानी वाला ज़माना याद आ जाता है जब चमकते हुए बर्तन स्टेंडर्ड की निशानी माने जाते थे आजकल उनकी जगह काले बर्तनों ने ले ली.

टेफलोन शीट तो याद होगी सबको कैसे याद नहीं होगी आजकल दिन की शुरुवात ही उससे होती है चाय बनानी है तो नॉन स्टिक तपेली (पतीली), तवा, फ्राई पेन, ना जाने कितने ही बर्तन हमारे घर में है जो टेफलोन कोटिंग वाले हैं फास्ट टू कुक इजी टू क्लीन वाली छवि वाले ये बर्तन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए है, जब ये लिख रही हू तो दादी नानी वाला ज़माना याद आ जाता है जब चमकते हुए बर्तन स्टेंडर्ड की निशानी माने जाते थे आजकल उनकी जगह काले बर्तनों ने ले ली.हम सब इन बर्तनों को अपने घर में उपयोग में लेते आए है और शायद कोई बहुत बेहतर विकल्प ना मिल जाने तक आगे भी उपयोग करते रहेंगे पर, इनका उपयोग करते समय हम ये बात भूल जाते है की ये हमारे शरीर को नुक्सान पहुंचा सकते है या हम में से कई लोग ये बात जानते भी नहीं की सच में ऐसा कुछ हो सकता है कि ये बर्तन हमारी बीमारियाँ बढ़ा सकते है या हमारे अपनों को तकलीफ दे सकते है और हमारे पक्षियों की जान भी ले सकते है.

चौंकिए मत ये सच है. हालाँकि टेफलोन को 20 वी शताब्दी की सबसे बेहतरीन केमिकल खोज में से एक माना गया है स्पेस सुइट और पाइप में इसका प्रयोग उर्जा रोधी के रूप में किया जाने लगा पर ये भी एक बड़ा सच है की ये स्वास्थ के लिए हानिकारक है इसके हानिकारक प्रभाव जन्मजात बिमारियों ,सांस की बीमारी जेसी कई बिमारियों के रूप में देखे जा सकते हैं.

ये भी सच है की जब टेफलोन कोटेड बर्तन को अधिक गर्म किया जाता है तो पक्षियों की जान जाने का खतरा काफी बढ़ जाता है कुछ ही समय पहले 14 पक्षी तब मारे गए जब टेफलोन के बर्तन को पहले से गरम किया गया और तेज आंच पर खाना बनाया गया, ये पूरी घटना होने में सिर्फ 15 मिनिट लगे.

टेफलोन कोटेड बर्तनों में सिर्फ 5 मिनिट में 721 डिग्री टेम्प्रेचर तक गर्म हो जाने की प्रवृति देखी गई है और इसी दोरान 6 तरह की गैस वातावरण में फैलती है इनमे से 2 एसी गैस होती है जो केंसर को जन्म दे सकती है. अध्ययन बताते हैं कि टेफलोन को अधिक गर्म करने से टेफलोन टोक्सिकोसिस (पक्षियों के मामले में ) और पोलिमर फ्यूम फीवर ( इंसानों के मामले में ) की सम्भावना बहुत बढ़ जाती है .

टेफलोन केमिकल के शरीर में जाने से होने वाली बीमारियाँ:

1 . पुरुष इनफर्टिलिटी : हाल ही में किए गए एक डच अध्यन में ये बात सामने आई है लम्बे समय तक टेफलोन केमिकल के शरीर में जाने से पुरुष इनफर्टिलिटी का खतरा बढ़ जाता है और इससे सम्बंधित कई बीमारियाँ पुरुषों में देखी जा सकती है.

२. थायराइड : हाल ही में एक अमेरिकन एजेंसी द्वारा किया गए अध्यन में ये बात सामने आई क2 टेफलोन की मात्र लगातार शरीर में जाने से थायराइड ग्रंथि सम्बन्धी समस्याएं हो सकती है.

3. बच्चे को जन्म देने में समस्या : केलिफोर्निया में हुई एक स्टडी में ये पाया गया की जिन महिलाओं के शरीर में जल ,वायु या भोजन किसी भी माध्यम से पी ऍफ़ ओ (टेफलोन) की मात्रा सामान्य से अधिक पाई गई उन्हें बच्चो को जन्म देते समय अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा इसी के साथ उनमे बच्चो को जन्म देने की शमता भी अपेक्षाकृत कम पाई गई.

4 . केंसर या ब्रेन ट्यूमर का खतरा : एक प्रयोग के दौरान जब चूहों को पी ऍफ़ ओ के इंजेक्शन लगाए गए तो उनमे ब्रेन ट्यूमर विकसित हो गया साथ ही केंसर के लक्षण भी दिखाई देने लगे. पी ऍफ़ ओ जब एक बार शरीर के अन्दर चला जाता है तो लगभग 4 साल तक शरीर में बना रहता है जो एक बड़ा खतरा हो सकता है .

5. शारीरिक समस्याएं व अन्य बीमारियाँ : पी ऍफ़ ओ की अधिक मात्रा शरीर में पाई जाने वाली महिलाओं के बच्चो पर भी इसका असर जन्मजात शारीरिक समस्याओं के रूप में देखा गया है इसीस के साथ अद्द्याँ में ये सामने आया है की पी ऍफ़ ओ की अधिक मात्रा लीवर केंसर का खतरा बढ़ा देती है .

टेफलोन के दुष्प्रभाव से बचने के उपाय:

1. टेफलोन कोटिंग वाले बर्तनों को कभी भी गैस पर बिना कोई सामान डाले अकेले गर्म होने के लिए ना छोड़े.

2. इन बर्तनों को कभी भी ४५० डिग्री से अधिक टेम्प्रेचर पर गर्म ने करे सामान्यतया इन्हें ३५० से ४५० डिग्री तक गर्म करना बेहतर होता है

3. टेफलोन कोटिंग वाले बर्तनों में पक रहा खाना बनाने के लिए कभी भी मेटल की चम्मचो का इस्तेमाल ना करे इनसे कोटिंग हटने का खतरा बढ़ जाता है

4. टेफलोन कोटिंग वाले बर्तनों को कभी भी लोहे के औजार या कूंचे ब्रुश से साफ़ ना करे , हाथ या स्पंज से ही इन्हें साफ़ करे

5. इन बर्तनों को कभी भी एक दुसरे के ऊपर जमाकर ना रखे

6. घर में अगर पालतू पक्षी है तो इन्हें अपने किचन से दूर रखें

7. अगर गलती से घर में एसा कोई बर्तन ज्यादा टेम्प्रेचर पर गर्म हो गया है तो कुछ देर के लिए घर से बाहर चले जाए और सारे खिड़की दरवाजे खोल दे पर ये गलती बार बार ना दोहराएं क्यूंकि बाहर के वातावरण के लिए भी ये गैस हानिकारक है

8. टूटे या जगह ,जगह से घिसे हुए टेफलोन कोटिंग वाले बर्तनों का उपयोग बंद कर दे क्यूंकि ये धीरे धीरे आपके भोजन में ज़हर घोल सकते है ,अगर आपके बर्तन नहीं भी घिसे है तो भी इन्हें २ साल में बदल लेने की सलाह दी जाती है

जहाँ तक हो सके इन बर्तनों कम ही प्रयोग करिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ को बेहतर बना सकते हैं.

PGT BIO

K. V DHOLCHERA

ASSAM

INDIA

Wednesday, December 5, 2012

अन्न का अपमान करता भारत

एक जमाना था जब भारतीय प्रधानमंत्री पश्चिमी देशों से अन्न मांगा करते थे. फिर हरित क्रांति हुई. आज पर्याप्त अनाज उग रहा है लेकिन बुरे प्रंबधन के चलते आधा अन्न बर्बाद जा रहा है. बर्बादी वहां, जहां करोड़ों गरीब हैं.

अंग्रेजी में एक पुरानी कहावत है कि 'देयर इज मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड लिप.' यानी हाथ में पकड़े चाय के प्याले का होठों तक पहुंचने के बीच भी बहुत कुछ हो सकता है. यह कहावत खाद्यान्न के खेतों से लेकर उपभोक्ताओं तक पहुंचने की प्रक्रिया पर भी हूबहू लागू होती है. कृषि प्रधान देश कहे जाने वाले भारत में अनाज के खेतों से आम लोगों के रसोईघरों तक पहुंचने के बीच जो नुकसान होता है, उसके आंकड़े भयावह हैं. यह नुकसान इतना ज्यादा है कि इससे लाखों लोगों को पूरे साल भरपेट भोजन मुहैया कराया जा सकता है. जिस देश की 60 फीसदी आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हो, वहां यह स्थिति बेहद दयनीय है कि एक तरफ गरीबों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है तो दूसरी तरफ लाखों टन अनाज सरकार की उपेक्षा और गोदामों में हो रही लापरवाही की वजह से खराब होता है. इतना अनाज बर्बाद हो रहा है जितना अगर गरीबों में बांट दिया जाए तो वह वर्षों तक खा सकते हैं.

लेकिन सरकारें या अनाज को खेतों से लेकर दुकानों और घरों तक पहुंचाने वाली सरकारी एजेंसियां इस मामले पर आश्चर्यजनक तौर पर चुप हैं. इस नुकसान को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने हाल में नेशनल पालिसी आन हैंडलिंग एंड स्टोरेज आफ फूडग्रेन्स नामक एक नई नीति बनाई है. इसमें खेती के स्तर पर होने वाले नुकसान को कम करने के लिए मशीनों के ज्यादा इस्तेमाल (मैकेनिकल फार्मिंग) को बढ़ावा देने के अलावा अनाज की ढुलाई खास तौर पर बने ट्रकों में करने, भंडारण यानी स्टोरेज को आधारभूत क्षेत्र का दर्जा देने और निजी क्षेत्र को स्टोरेज सुविधाएं बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही गई है. लेकिन इस पर अमल करने की दिशा में अब तक कोई प्रगति नहीं हो सकी है.

धान और गेहूं भारत के दो मुख्य फसलें हैं. लेकिन खेतों में उपजने से लेकर दुकानों तक पहुंचने के सफर में इन खाद्यान्नों का जितना नुकसान होता है उसके आंकड़े हैरत में डाल देते हैं. पहले तो नुकसान होता है खेती के दौरान. खेत में प्रति क्विंटल धान पर 3.82 किलो का नुकसान होता है जबकि गेंहू के मामले में यह 3.28 किलो है. इसके बाद अनाज की थ्रेसिंग या मड़ाई (पौधों से दानों को अलग करने की प्रक्रिया) के दौरान प्रति क्विंटल लगभग पांच सौ ग्राम का नुकसान होता है.

किसान जब अपनी फसल को मंडी में बेच देते हैं तो उसका भंडारण किया जाता है. लेकिन भारत में भंडारण की पर्याप्त क्षमता नहीं होने की वजह से इस दौरान चावल के मामले में 1.2 किलो प्रति क्विंटल और गेहूं के मामले में 0.95 किलो प्रति क्विंटल का नुकसान होता है. भंडारण के दौरान होने वाले नुकसान की वजह अलग-अलग गोदामों की कमी, भंडारण का खराब आधारभूत ढांचा, चूहों व दूसरे कीड़ों की समस्या और कोल्ड स्टोरेजों में मौजूद नमी है. खाद्य विशेषज्ञों का कहना है कि अनाज के खेत-खलिहान से लेकर बाजार तक के सफर में कुल फसल का लगभग 40 फीसदी बर्बाद हो जाता है. इसमें 75 फीसदी नुकसान खेत-खलिहान के स्तर पर होता है और बाकी बाजार के स्तर पर. हर साल लाखों टन अनाज की इस बर्बादी से जहां देश के करोडों लोग भूखे रहने पर मजबूर हैं वहीं आम उपभोक्ताओं को कई गुनी ज्यादा कीमत पर इन वस्तुओं को खरीदना पड़ता है. यह अलग बात है कि कमीशन एजेंटों, मुनाफाखोरों और बाजार के विभिन्न स्तरों पर व्यापारियों के अपना मुनाफा जोड़ने के वजह से किसानों को कई बार लागत मूल्य से भी कम कीमत पर अपनी उपज बेचनी पड़ती है.

धान का कटोरा कहे जाने वाले पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में धान की अच्छी कीमत नहीं मिलने की वजह से इस साल दो दर्जन से भी ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं. बर्दवान के एक किसान जितेन राय कहते हैं, "खेती में कुछ नहीं बचा है. सब बर्बाद हो गया है. लोन कहां से चुकाएंगे. कैसे चुकाएंगे." उपभोक्ताओं को भले ही महंगी कीमत पर अनाज खरीदना पड़े, किसानों के लिए यह खेती अब मुनाफे का सौदा नहीं रही. बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले मनोज प्रसाद ने अपने तमाम खेत बेच दिए हैं. वह अब शहर में रह कर दूसरा काम करते हैं. लेकिन आखिर क्यों. इस सवाल पर मनोज कहते हैं, "खेती की जो बात है, किसान फसल कहीं और उगाता है. फिर वहां से और एक जगह अनाज जाता है. एक से दूसरी जगह जाते समय सामान नष्ट हो जाता है. खेती वाले लोगों को कुछ फायदा नहीं होता. बस यही बात है, कुछ और नहीं."

फिलहाल भारत में सप्लाई चेन की तस्वीर काफी उलझी हुई है. इसका 95 फीसदी हिस्सा असंगठित क्षेत्र के हाथों में है. एक उत्पाद ग्राहक तक पहुंचने से पहले औसतन छह से सात बिचौलियों के हाथों से होकर गुजरता है. अनाज जितने हाथ बदलेगा, उसका नुकसान (ट्रांजिट लास) भी उतना ही ज्यादा होगा.

मंडी में जाने के बाद किसानों के पास अपना माल आढ़ती को बेचने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचता. अक्सर बाजार में मंदी की दुहाई देकर आढ़ती उससे औने-पौने दाम में फसल खरीद लेता है और बाद में ज्यादा मुनाफा लेकर बेच देता है. मंडी में पांच रुपये किलो खरीदा जाने वाले टमाटर की कीमत आम उपभोक्ता तक पहुंचते - पहुंचते 20 से 50 रुपये किलो हो जाती है. उत्तर भारत की कुछ मंडियों में सीजन के वक्त टमाटर जैसी फसल एक रुपये किलो बिकती है. इसकी वजह से किसान के लिए ट्रैक्टर और ढुलाई का खर्च निकालना तक मुश्किल हो जाता है. देर हुई तो फसल खराब हो जाएगी, इस मजबूरी के चलते भी उन्हें आढ़तियों से समझौता करना पड़ता है.

भुकमरी और बर्बादीयही वजह है कि मुर्शिदाबाद के किसान समर जाना बिचौलियों को हटाने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की वकालत करते हैं. वह कहते हैं, "एफडीआई आने पर अच्छा होगा. विदेशी कंपनी किसानों से सीधे माल खरीदेगी तो उनको फायदा होगा. इस समय तो दलाल ही मुनाफा कमा लेते हैं. किसानों को फसलों की बढ़िया कीमत नहीं मिलती. एफडीआई के आने पर दलाल संस्कृति खत्म हो जाएगी."

एशिया में अनाजों की सबसे बड़ी मंडी कोलकाता का बड़ा बाजार है, यहां थोक व्यापारी संघ के एक प्रवक्ता सुनील सेन कहते हैं, "अनाज की ढुलाई के दौरान नुकसान तो होता ही है. अक्सर अनाज की बोरियां फटने की वजह से कई किलो माल बर्बाद हो जाता है. ट्रकों पर माल लादने और उतारने के क्रम में भी काफी नुकसान होता है. इस नुकसान को कम करना जरूरी है. व्यापारी तो अपना मुनाफा जोड़ लेते हैं. ट्रक मालिकों को भी अपना किराया मिल जाता है. लेकिन इस नुकसान का खमियाजा आम उपभोक्ताओं को ही उठाना पड़ता है."

बड़ा बाजार के एक थोक व्यापारी दिनेश अग्रवाल भी सुनील की बातों का समर्थन करते हैं. वह कहते हैं, "खेत से दुकानों तक पहुंचने में काफी अनाज बर्बाद हो जाता है. लेकिन हम तो अपना मुनाफा जोड़ लेते हैं. आखिर हम घाटा सह कर तो व्यापार नहीं करेंगे. नतीजा यह होता है कि अनाज के नुकसान के अनुपात में उसकी कीमतें बढ़ती जाती हैं."

किसानों को हर साल ज्यादा पैदावार की समस्या से दो-चार होना पड़ता है. हाल में पश्चिम बंगाल और पंजाब समेत देश के विभिन्न राज्यों में दो रुपये किलो आलू बिकने की नौबत आई तो किसानों ने कई ट्रक आलू सड़क पर फेंक दिया. फल-सब्जी पैदा करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश होने के बावजूद निर्यात में भारत की हिस्सेदारी फलों में महज 0.5 फीसदी और सब्जियों में 1.7 फीसदी है. केंद्र सरकार के मुताबिक कुल पैदावार की अनुमानित कीमत 10 खरब रुपये है . लेकिन इसमें से 57 फीसदी बर्बाद हो जाता है क्योंकि इसके संरक्षण के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है. यहां सालाना पैदा होने वाले 20 करोड़ टन फल-सब्जी में से सिर्फ 2.36 करोड़ टन को ही कोल्ड स्टोरेज में जगह मिल पाती है. इनमें भी 80 फीसदी हिस्सा सिर्फ आलू का है.

खाद्यान्नों के भंडारण के लिए केंद्र सरकार की ओर से गठित भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास इस समय 130 लाख टन अनाज भंडारण की क्षमता है. जबकि उसने 150 लाख टन से ज्यादा क्षमता वाले कई गोदाम सरकार और निजी एजेंसियों से किराये पर ले रखे हैं. बावजूद इसमें समुचित प्रबंधन और रखरखाव की कमी की वजह से उन गोदामों में हर साल लाखों टन माल सड़ जाता है. चालू वित्त वर्ष के बजट में भंडारण की क्षमता बढ़ाने के लिए पांच हजार करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा है. पिछले साल के बजट में इस मद में दो हजार करोड़ रुपये आवंटित किये गए थे. पिछले एक साल में सरकार ने 20 लाख टन भंडारण की अतिरिक्त क्षमता को मंजूरी दी है. लेकिन इसके बावजूद यह समस्या जल्दी सुलझने की उम्मीद नहीं नजर आती.

Compiled By

Susheel Dwivedi

PGT Biology

Kendriya Vidyalaya Dholchera

Assam

India

अंग्रेजी में एक पुरानी कहावत है कि 'देयर इज मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड लिप.' यानी हाथ में पकड़े चाय के प्याले का होठों तक पहुंचने के बीच भी बहुत कुछ हो सकता है. यह कहावत खाद्यान्न के खेतों से लेकर उपभोक्ताओं तक पहुंचने की प्रक्रिया पर भी हूबहू लागू होती है. कृषि प्रधान देश कहे जाने वाले भारत में अनाज के खेतों से आम लोगों के रसोईघरों तक पहुंचने के बीच जो नुकसान होता है, उसके आंकड़े भयावह हैं. यह नुकसान इतना ज्यादा है कि इससे लाखों लोगों को पूरे साल भरपेट भोजन मुहैया कराया जा सकता है. जिस देश की 60 फीसदी आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हो, वहां यह स्थिति बेहद दयनीय है कि एक तरफ गरीबों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है तो दूसरी तरफ लाखों टन अनाज सरकार की उपेक्षा और गोदामों में हो रही लापरवाही की वजह से खराब होता है. इतना अनाज बर्बाद हो रहा है जितना अगर गरीबों में बांट दिया जाए तो वह वर्षों तक खा सकते हैं.

लेकिन सरकारें या अनाज को खेतों से लेकर दुकानों और घरों तक पहुंचाने वाली सरकारी एजेंसियां इस मामले पर आश्चर्यजनक तौर पर चुप हैं. इस नुकसान को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने हाल में नेशनल पालिसी आन हैंडलिंग एंड स्टोरेज आफ फूडग्रेन्स नामक एक नई नीति बनाई है. इसमें खेती के स्तर पर होने वाले नुकसान को कम करने के लिए मशीनों के ज्यादा इस्तेमाल (मैकेनिकल फार्मिंग) को बढ़ावा देने के अलावा अनाज की ढुलाई खास तौर पर बने ट्रकों में करने, भंडारण यानी स्टोरेज को आधारभूत क्षेत्र का दर्जा देने और निजी क्षेत्र को स्टोरेज सुविधाएं बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही गई है. लेकिन इस पर अमल करने की दिशा में अब तक कोई प्रगति नहीं हो सकी है.

धान और गेहूं भारत के दो मुख्य फसलें हैं. लेकिन खेतों में उपजने से लेकर दुकानों तक पहुंचने के सफर में इन खाद्यान्नों का जितना नुकसान होता है उसके आंकड़े हैरत में डाल देते हैं. पहले तो नुकसान होता है खेती के दौरान. खेत में प्रति क्विंटल धान पर 3.82 किलो का नुकसान होता है जबकि गेंहू के मामले में यह 3.28 किलो है. इसके बाद अनाज की थ्रेसिंग या मड़ाई (पौधों से दानों को अलग करने की प्रक्रिया) के दौरान प्रति क्विंटल लगभग पांच सौ ग्राम का नुकसान होता है.

किसान जब अपनी फसल को मंडी में बेच देते हैं तो उसका भंडारण किया जाता है. लेकिन भारत में भंडारण की पर्याप्त क्षमता नहीं होने की वजह से इस दौरान चावल के मामले में 1.2 किलो प्रति क्विंटल और गेहूं के मामले में 0.95 किलो प्रति क्विंटल का नुकसान होता है. भंडारण के दौरान होने वाले नुकसान की वजह अलग-अलग गोदामों की कमी, भंडारण का खराब आधारभूत ढांचा, चूहों व दूसरे कीड़ों की समस्या और कोल्ड स्टोरेजों में मौजूद नमी है. खाद्य विशेषज्ञों का कहना है कि अनाज के खेत-खलिहान से लेकर बाजार तक के सफर में कुल फसल का लगभग 40 फीसदी बर्बाद हो जाता है. इसमें 75 फीसदी नुकसान खेत-खलिहान के स्तर पर होता है और बाकी बाजार के स्तर पर. हर साल लाखों टन अनाज की इस बर्बादी से जहां देश के करोडों लोग भूखे रहने पर मजबूर हैं वहीं आम उपभोक्ताओं को कई गुनी ज्यादा कीमत पर इन वस्तुओं को खरीदना पड़ता है. यह अलग बात है कि कमीशन एजेंटों, मुनाफाखोरों और बाजार के विभिन्न स्तरों पर व्यापारियों के अपना मुनाफा जोड़ने के वजह से किसानों को कई बार लागत मूल्य से भी कम कीमत पर अपनी उपज बेचनी पड़ती है.

धान का कटोरा कहे जाने वाले पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में धान की अच्छी कीमत नहीं मिलने की वजह से इस साल दो दर्जन से भी ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं. बर्दवान के एक किसान जितेन राय कहते हैं, "खेती में कुछ नहीं बचा है. सब बर्बाद हो गया है. लोन कहां से चुकाएंगे. कैसे चुकाएंगे." उपभोक्ताओं को भले ही महंगी कीमत पर अनाज खरीदना पड़े, किसानों के लिए यह खेती अब मुनाफे का सौदा नहीं रही. बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले मनोज प्रसाद ने अपने तमाम खेत बेच दिए हैं. वह अब शहर में रह कर दूसरा काम करते हैं. लेकिन आखिर क्यों. इस सवाल पर मनोज कहते हैं, "खेती की जो बात है, किसान फसल कहीं और उगाता है. फिर वहां से और एक जगह अनाज जाता है. एक से दूसरी जगह जाते समय सामान नष्ट हो जाता है. खेती वाले लोगों को कुछ फायदा नहीं होता. बस यही बात है, कुछ और नहीं."

फिलहाल भारत में सप्लाई चेन की तस्वीर काफी उलझी हुई है. इसका 95 फीसदी हिस्सा असंगठित क्षेत्र के हाथों में है. एक उत्पाद ग्राहक तक पहुंचने से पहले औसतन छह से सात बिचौलियों के हाथों से होकर गुजरता है. अनाज जितने हाथ बदलेगा, उसका नुकसान (ट्रांजिट लास) भी उतना ही ज्यादा होगा.

मंडी में जाने के बाद किसानों के पास अपना माल आढ़ती को बेचने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचता. अक्सर बाजार में मंदी की दुहाई देकर आढ़ती उससे औने-पौने दाम में फसल खरीद लेता है और बाद में ज्यादा मुनाफा लेकर बेच देता है. मंडी में पांच रुपये किलो खरीदा जाने वाले टमाटर की कीमत आम उपभोक्ता तक पहुंचते - पहुंचते 20 से 50 रुपये किलो हो जाती है. उत्तर भारत की कुछ मंडियों में सीजन के वक्त टमाटर जैसी फसल एक रुपये किलो बिकती है. इसकी वजह से किसान के लिए ट्रैक्टर और ढुलाई का खर्च निकालना तक मुश्किल हो जाता है. देर हुई तो फसल खराब हो जाएगी, इस मजबूरी के चलते भी उन्हें आढ़तियों से समझौता करना पड़ता है.

भुकमरी और बर्बादीयही वजह है कि मुर्शिदाबाद के किसान समर जाना बिचौलियों को हटाने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की वकालत करते हैं. वह कहते हैं, "एफडीआई आने पर अच्छा होगा. विदेशी कंपनी किसानों से सीधे माल खरीदेगी तो उनको फायदा होगा. इस समय तो दलाल ही मुनाफा कमा लेते हैं. किसानों को फसलों की बढ़िया कीमत नहीं मिलती. एफडीआई के आने पर दलाल संस्कृति खत्म हो जाएगी."

एशिया में अनाजों की सबसे बड़ी मंडी कोलकाता का बड़ा बाजार है, यहां थोक व्यापारी संघ के एक प्रवक्ता सुनील सेन कहते हैं, "अनाज की ढुलाई के दौरान नुकसान तो होता ही है. अक्सर अनाज की बोरियां फटने की वजह से कई किलो माल बर्बाद हो जाता है. ट्रकों पर माल लादने और उतारने के क्रम में भी काफी नुकसान होता है. इस नुकसान को कम करना जरूरी है. व्यापारी तो अपना मुनाफा जोड़ लेते हैं. ट्रक मालिकों को भी अपना किराया मिल जाता है. लेकिन इस नुकसान का खमियाजा आम उपभोक्ताओं को ही उठाना पड़ता है."

बड़ा बाजार के एक थोक व्यापारी दिनेश अग्रवाल भी सुनील की बातों का समर्थन करते हैं. वह कहते हैं, "खेत से दुकानों तक पहुंचने में काफी अनाज बर्बाद हो जाता है. लेकिन हम तो अपना मुनाफा जोड़ लेते हैं. आखिर हम घाटा सह कर तो व्यापार नहीं करेंगे. नतीजा यह होता है कि अनाज के नुकसान के अनुपात में उसकी कीमतें बढ़ती जाती हैं."

किसानों को हर साल ज्यादा पैदावार की समस्या से दो-चार होना पड़ता है. हाल में पश्चिम बंगाल और पंजाब समेत देश के विभिन्न राज्यों में दो रुपये किलो आलू बिकने की नौबत आई तो किसानों ने कई ट्रक आलू सड़क पर फेंक दिया. फल-सब्जी पैदा करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश होने के बावजूद निर्यात में भारत की हिस्सेदारी फलों में महज 0.5 फीसदी और सब्जियों में 1.7 फीसदी है. केंद्र सरकार के मुताबिक कुल पैदावार की अनुमानित कीमत 10 खरब रुपये है . लेकिन इसमें से 57 फीसदी बर्बाद हो जाता है क्योंकि इसके संरक्षण के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है. यहां सालाना पैदा होने वाले 20 करोड़ टन फल-सब्जी में से सिर्फ 2.36 करोड़ टन को ही कोल्ड स्टोरेज में जगह मिल पाती है. इनमें भी 80 फीसदी हिस्सा सिर्फ आलू का है.

खाद्यान्नों के भंडारण के लिए केंद्र सरकार की ओर से गठित भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास इस समय 130 लाख टन अनाज भंडारण की क्षमता है. जबकि उसने 150 लाख टन से ज्यादा क्षमता वाले कई गोदाम सरकार और निजी एजेंसियों से किराये पर ले रखे हैं. बावजूद इसमें समुचित प्रबंधन और रखरखाव की कमी की वजह से उन गोदामों में हर साल लाखों टन माल सड़ जाता है. चालू वित्त वर्ष के बजट में भंडारण की क्षमता बढ़ाने के लिए पांच हजार करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा है. पिछले साल के बजट में इस मद में दो हजार करोड़ रुपये आवंटित किये गए थे. पिछले एक साल में सरकार ने 20 लाख टन भंडारण की अतिरिक्त क्षमता को मंजूरी दी है. लेकिन इसके बावजूद यह समस्या जल्दी सुलझने की उम्मीद नहीं नजर आती.

Compiled By

Susheel Dwivedi

PGT Biology

Kendriya Vidyalaya Dholchera

Assam

India

कैंसर को खत्म करने वाला वायरस

कैंसर के कारण हर साल दुनिया भर में लाखों लोग जान गंवा रहे हैं. यह बीमारी बदलती जीवनशैली को भी दर्शाती है. अब तक ऑपरेशन या कीमोथेरेपी से ही इसका इलाज किया जाता है. लेकिन अब जर्मन वैज्ञानिक एक वायरस की मदद से कैंसर से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं. जानवरों में मिलने वाले इस विषाणु का नाम पारवोवाइरस है.

District-Hamirpur

वैज्ञानिकों का दावा है कि पारवोवाइरस कैंसर को जड़ से खत्म कर सकता है. जर्मनी के कैंसर रिसर्च सेंटर में कई मरीजों पर इसका परीक्षण किया जा रहा है. सबसे पहले ब्रेन ट्यूमर के शिकार लोगों के सिर में पारवोवाइरस की खुराक डाली गई. इसके बाद ट्यूमर का ऑपरेशन किया गया और फिर पारवोवाइरस की खुराक डाली गई. कुछ महीनों बाद जब वैज्ञानिकों ने मरीजों का निरीक्षण किया तो पता चला कि कैंसर पूरी तरह खत्म हो चुका है. वह लौटा भी नहीं. दरअसल पारवोवाइरस कैंसर की कोशिकाओं को जड़ से खत्म करने लगता है. मंथन में इस पर विशेष रिपोर्ट और चर्चा है.

मोंनसेंटो के मक्के पर विवाद लेकिन कैंसर आखिर होता क्यों है. मेडिकल साइंस के पास अब भी इसका ठोस जवाब नहीं है. यूरोपीय संघ में खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता को लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है. फ्रांस के वैज्ञानिकों का दावा है कि जीन संवर्धित मक्के की एक किस्म चूहों को खिलाने के बाद उन्होंने चूहों में कैंसर पाया. अब जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में जानवरों को खिलाये जाने वाले इस मक्का पर बहस हो रही है. मक्का अमेरिकी कंपनी मोंनसेंटो का है.

Compiled by ---

Sushil Kumar Dwivedi

Pawai,Post-Jariya District-Hamirpur

U P INDIA

Tuesday, December 4, 2012

गर्मियों में आंखों की समस्याएं

गर्मियां आते ही, त्वचा की समस्याओं के साथ ही आंखो की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। मौसम के बदलते मिज़ाज के कारण हमें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं में से एक ही आंखों की समस्याएं। ऐसे में आंखों में खुजली-जलन जैसी समस्याएं होती हैं। गर्मियों में अकसर लू और धूल भ्री आंधी चलती है। ऐसे में घर से बाहर निकलने पर आंखों और त्वचा की समस्याएं होना आम है। आइये जानें इस समस्याओं से कैसे बचा जा सकता हैः

आंखों की समस्याओं से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें-

धूपी चश्मे का प्रयोग करें।

हो सके आंधी आने पर या लू चलने के समय घर से बाहर ना निकलें।

तेज़ धूप में जाने से बचें।

दिन के समय या तेज़ धूप में सूरज की ओर ना देखें।

आंखों की समस्याएं होने परः

हो सकता है तेज़ धूप से घर में आने पर, आपकी आंखों में खुजली हो। ऐसे में आंखों को हाथ से बिलकुल ना छुएं।

ठंडे पानी से आंखों पर हल्के हाथ से छींटे मारें।

आंखों को आराम देने के लिए, आंखों पर खीरा या टमाटर भी रख सकते हैं।

आंखों की समस्याओं से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें-

धूपी चश्मे का प्रयोग करें।

हो सके आंधी आने पर या लू चलने के समय घर से बाहर ना निकलें।

तेज़ धूप में जाने से बचें।

दिन के समय या तेज़ धूप में सूरज की ओर ना देखें।

आंखों की समस्याएं होने परः

हो सकता है तेज़ धूप से घर में आने पर, आपकी आंखों में खुजली हो। ऐसे में आंखों को हाथ से बिलकुल ना छुएं।

ठंडे पानी से आंखों पर हल्के हाथ से छींटे मारें।

आंखों को आराम देने के लिए, आंखों पर खीरा या टमाटर भी रख सकते हैं।

हो सके, तो आंखों को कई बार धोएं।

Compiled By-

Susheel Dwivedi

Village-Pawai

Post -Jariya

District-Hamirpur

U P .,PIN-210422/

PGT Bio

KENDRIYA VIDYALAYA DHOLCHERA

ASSAM

INDIA,PIN-0788126

Susheel Dwivedi

Village-Pawai

Post -Jariya

District-Hamirpur

U P .,PIN-210422/

PGT Bio

KENDRIYA VIDYALAYA DHOLCHERA

ASSAM

INDIA,PIN-0788126

'नेचर एंड नेचर जेनेटिक्स' पत्रिका में प्रकाशित एक शोध के अनुसार डीएनए की रूपरेखा के कारण धूम्रपान करने वालों और धूम्रपान छोड़ चुके लोगों में फेफड़े का कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है.

वैज्ञानिकों के तीन अंतरराष्ट्रीय दलों का कहना है कि उन्होंने मनुष्यों के जीनोम में एक ऐसे क्षेत्र की खोज कर ली है जिसमें ऐसे जीन्स होते हैं जिससे धूम्रपान करने वालों में इस बीमारी के फैलने का ख़तरा ज़्यादा होता है.

शोध दल ने क्रोमोसोम-15 यानी गुणसूत्र में ऐसे दो जीनोम क्षेत्रों के बारे में बताया है.

हलांकि गुणसूत्र लोगों में आम है लेकिन फेफड़े के कैंसर का ख़तरा केवल उन्ही लोगों में होता है जो धूम्रपान करते हैं.

अलग-अलग हैं मत

इस बारे में शोधकर्ताओं के विचार अलग-अलग हैं कि जीन्स में हुआ परिवर्तन फेफड़े के कैंसर को कैसे प्रभावित करता है.

शोध के अधिकतम हिस्से को अंजाम देने वाली आइसलैंड की एक कंपनी ‘डिकोड जेनेटिक्स’ का कहना है कि शोध बताता है कि जिन लोगों में इस तरह के जीन्स होते हैं, वे एक बार धूम्रपान शुरु करने के बाद तंबाकू के ज़्यादा आदी हो जाते हैं.

हम जानते हैं कि धूम्रपान इस तरह के कैंसर को बढ़ाता है. फेफड़े के कैंसर के दस में से नौ मामलों में धूम्रपान ही ज़िम्मेदार होता है

शोध

हर शोध दल ने धूम्रपान कर रहे और छोड़ चुके हज़ारों लोगों के डीएनए का अध्ययन किया लेकिन सभी ने भिन्न नमूने के साथ काम किया चाहे सभी लोग यूरोप के ही थे.

हलांकि, उन सभी ने क्रोमोसोम-15 के दोनों बिंदुओं पर एक समान तरह के जीन परिवर्तन का ढ़ाचा देखा. इस परिवर्तन की तुलना उन लोगों से की गई जिन्हें फेफड़े का कैंसर था और जिनमें ऐसा नहीं है.

Compiled By-

Susheel Dwivedi

Village-Pawai

Post -Jariya

District-Hamirpur

U P .,PIN-210422/

PGT Bio

KENDRIYA VIDYALAYA DHOLCHERA

ASSAM

INDIA,PIN-0788126

Monday, June 14, 2010

भागदौड़ भरे इस माहौल में न तो लोगों के खाने का समय तय है, न सोने का। एक्सर्साइज करना तो दूर, समय की दुहाई देकर वे दफ्तर की सीढि़यां चढ़ने से भी परहेज करते हैं। तनाव इस कदर हावी है कि सपने में भी या तो ड्राइविंग करते रहते हैं या दफ्तर की फाइलें पीछा नहीं छोड़तीं। ऐसे में कई बीमारियां चुपके से घर कर जाती हैं। ऐसी ही एक बीमारी है पेप्टिक अल्सर, जो शरीर में ज्यादा एसिडिटी की वजह से होती है।

क्या होता है पेप्टिक अल्सर

पेप्टिक अल्सर एक ऐसी स्थिति है, जिसमें पेट की अंदरूनी दीवारों पर छाले पड़ जाते हैं। बीमारी बढ़ जाने पर ये छाले गहरे घाव में बदल जाते हैं और मरीजों को ज्यादा परेशानी होने लगती है। गलत खानपान की वजह से जब पेट में एसिड ज्यादा बनने लगता है तो यह स्थिति पैदा हो जाती है। यह बीमारी बैक्टिरिया के इंफेक्शन की वजह से भी होती है।

एसिड रिफ्लक्स डिजीज

जब हम भोजन करते हैं तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, जिससे भोजन का पाचन होता है। बदहजमी की वजह से कभी-कभी एसिड ऊपर की ओर आहार नली में चला जाती है। इससे जलन महसूस होती है। इसका असर गले, दांत, सांस आदि पर पड़ने लगता है। इससे सांस लेने में तकलीफ बढ़ जाती है, आवाज भारी हो जाती है और मुंह में छाले पड़ जाते हैं। इस तरह की स्थितियों को एसिड रिफ्लक्स डिजीज कहा जाता है।

कितनी तरह का अल्सर

गैस्ट्रिक अल्सर : इसमें भोजन के बाद पेट में दर्द होने लगता है। डाइजीन जैसी दवाएं लेने के बाद आराम मिल जाता है।

ड्यूडिनल अल्सर : खाली पेट रहने से दर्द होता है। भोजन करने के बाद दर्द ठीक हो जाता है। अगर 15 लोगों को ड्यूडेनल अल्सर होता है तो मुश्किल से 1 या 2 लोग गैस्ट्रिक अल्सर के शिकार होते हैं।

इसोफेगल अल्सर : इसमें आहार नली के निचले हिस्से में छाले पड़ जाते हैं या छिद्र हो जाते हैं। इससे आहार नली में तेज जलन होती है।

पेप्टिक अल्सर की वजह

एसिड की अधिकता : पेट में ज्यादा मात्रा में एसिड बनना पेप्टिक अल्सर की मुख्य वजह है। इसके लिए ज्यादा मिर्च-मसाले वाला खाना और गलत खानपान जिम्मेदार है।

एच-पायलोरी इंफेक्शन : 1980 में एक ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने एच-पायलोरी (हेलिकोबेक्टर पायलोरी) नामक बैक्टिरिया का पता लगाया था। उन्होंने माना था कि सिर्फ खान-पान और पेट में एसिड बनने से पेप्टिक अल्सर नहीं होते, बल्कि इसके लिए एक बैक्टिरिया भी दोषी है। इसका नाम एच-पायलोरी रखा गया। एंडोस्कोपी से इसकी स्थिति का पता चलता है। पेप्टिक अल्सर के लिए एच-पायलोरी बैक्टिरिया जिम्मेदार है, फिर भी 90 फीसदी लोगों के पेट में इस बैक्टिरिया के होने के बावजूद उनमें अल्सर नहीं होता। 10 फीसदी लोगों में इस बैक्टिरिया के होने के बावजूद अल्सर होता है।

पेनकिलर्स का इस्तेमाल : कई पेनकिलर्स और बुखार उतारने की दवाएं नॉन-स्टिरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स (एनएसएआईडी) की कैटिगरी में आती हैं। इनमें एस्प्रिन, आइब्रुफेन और नेप्रेक्सिन समूह की दवाएं प्रमुख हैं। इन दवाओं को ज्यादा लेने से एसिड बनता है।

तनाव : तनाव की वजह से एसिड ज्यादा बनता है। बाद में यही पेप्टिक अल्सर का रूप ले लेता है।

स्मोकिंग : स्मोकिंग पेप्टिक अल्सर की एकमात्र वजह नहीं है, लेकिन यह अल्सर के जोखिम को बढ़ा देता है। स्मोकिंग की वजह से अल्सर की दवा का असर कम हो जाता है।

लक्षण

पेट के ऊपरी हिस्से में तेज दर्द होना अल्सर का लक्षण हो सकता है।

भोजन के बाद जब पेट में दर्द हो और डाइजिन जैसी एंटी-एसिड दवाओं से राहत मिले तो इसे गैस्ट्रिक अल्सर का लक्षण माना जाता है।

ड्यूडिनल अल्सर में खाली पेट दर्द होता है और भोजन के बाद दर्द से राहत मिलती है। अक्सर इसका दर्द रात को होता है।

अगर दर्द छाती के पास हो तो इसे एसिडिटी रिफ्लेक्शन का असर समझना चाहिए। इससे दिल के दर्द का शक होता है। दिल का दर्द छाती के ऊपरी हिस्से में होता है और कभी-कभी एसिडिटी की वजह से भी उसी जगह दर्द होता है, इसलिए बिना जांच के अंतर समझ पाना आसान नहीं है।

पेप्टिक अल्सर होने से मरीज को भूख कम लगती है। सामने खाना होने पर भी खाने की इच्छा नहीं होती।

उलटी होना या उलटी जैसा महसूस होना अल्सर का लक्षण माना जा सकता है। जब अल्सर बढ़ जाता है, तो खून की उलटी हो सकती है। ऐसे में स्टूल (मल) का रंग काला हो जाता है।

अल्सर से बचाव

रेशे वाला भोजन लें और मिर्च-मसाले का इस्तेमाल कम करें।

चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड कम लें।

खाना समय पर और तसल्ली से खाएं।

टेलिविजन देखते हुए खाना न खाएं।

रात के खाने और सोने के बीच कम-से-कम दो घंटे का अंतर होना चाहिए।

जूस, लस्सी या मीठे तरल पदार्थ पीने में लोग जल्दबाजी करते हैं। यह गलत है। ऐसी चीजों को धीरे-धीरे पीना चाहिए। धीरे-धीरे पीने से मुंह का सलाइवा इसमें मिल जाता है, जिससे ये चीजें जल्दी पच जाती हैं।

स्मोकिंग से परहेज करें।

तनावमुक्त रहने की कोशिश करें।

नियमित व्यायाम करें।

दवाएं डॉक्टरों की सलाह से ही लें।

अगर अल्सर हो जाए, तो एनएसएडी समूह की दवा न लें।

पेनकिलर्स के रूप में क्रोसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है।

क्या है इलाज

1. एलोपैथी

एंटी-अल्सर किट : पेप्टिक अल्सर में 10 दिन की दवा दी जाती है। इसे एंटी-अल्सर किट कहते हैं। इसमें खासतौर से पीपीआई (प्रोटॉन पंप इनहिबिटर), क्लैरीथ्रोमाइसिन और एमॉक्सिस्लिन ग्रुप की दवाएं होती हैं। इनसे एसिड का असर कम हो जाता है। मरीज को ये दवाएं डॉक्टर द्वारा बताए गए परहेज के साथ लेनी चाहिए।

ऑपरेशन : पहले पेप्टिक अल्सर की वजह से ब्लड आने की स्थिति में ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब एंडोस्कोपी की मदद से इलाज किया जाता है।

क्या है एंडोस्कोपी

एंडोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें शरीर के अंदरूनी हिस्सों के बारे में एंडोस्कोप की मदद से पता लगाया जाता है। एंडोस्कोप पतला लचीला ट्यूब होता है, जिसके एक सिरे पर रोशनी की व्यवस्था होती है और इसमें विडियो कैमरा लगा होता है। इसकी मदद से कंप्यूटर स्क्रीन पर शरीर के भीतरी हिस्सों की तस्वीरें देखी जाती हैं। पेप्टिक अल्सर के मामले में इसे मुंह के रास्ते या मलद्वार से शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इसका इस्तेमाल मरीज को बिना बेहोश किए किया जाता है। जब अल्सर फट जाता है या अल्सर के घाव गहरे होकर धमनी को डैमेज कर देते हैं, तो एंडोस्कोप की मदद से खून के बहाव को रोका जाता है। उसके बाद दवा से इलाज किया जाता है।

2. होम्योपैथी

अर्सेनिकल एल्बम, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरिस वर्सिकोलर, कैली बायक्रोमिकम, आर्जेंटम नाइट्र्किम, ग्राफिक आदी हैं।

इन दवाओं का चयन होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह पर करना चाहिए। मरीज और मर्ज के इतिहास को बेहतर जानने के बाद ही डॉक्टर दवाओं का चयन करते हैं।

4. घरेलू उपचार

पोहा (बिटन राइस) और सौंफ को बराबर मात्रा में मिलाकर चूर्ण बना लें। 20 ग्राम चूर्ण को 2 लीटर पानी में सुबह घोलकर रख लें और रात में पूरा पी जाएं। रोज सुबह तैयार करें और दोपहर बाद या शाम से पीना शुरू कर दें। इस घोल को 24 घंटे में खत्म कर देना है।

दूध गैस्ट्रिक एसिड बनाता है, लेकिन आधा कप ठंडे दूध में आधा नीबू निचोड़कर पिया जाए तो वह पेट को आराम देता है। जलन का असर कम हो जाता है।

पत्ता गोभी और गाजर को बराबर मात्रा में लेकर जूस बना लें। सुबह-शाम एक-एक कप पीने से पेप्टिक अल्सर के मरीजों को आराम मिलता है।

गाय के दूध से बने कच्चे घी का इस्तेमाल फायदेमंद होता है।

बादाम पीसकर बनाए गए दूध से मरीज को काफी लाभ पहुंचता है।

ड्रम स्टिक (सहजन) के पत्ते को पीसकर दही के साथ पेस्ट बनाकर लें।

कुछ सवाल

क्या कम खाने से एसिड बनता है?

नहीं।

ज्यादा खाने से एसिड बनता है?

ज्यादा खाने से बदहजमी हो सकती है। ऐसे में पाचन क्रिया प्रभावित होती है।

ईनो के फायदे-नुकसान क्या हैं?

कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इसे आदत नहीं बनानी चाहिए। इसे एसिड के असर को कम करने के लिए लिया जाता है। बेहतर यह है कि इसे ठंडे पानी में लिया जाए।

डायजीन, रेनटेक, ओमेज लेना नुकसानदायक है?

परेशानी होने पर इमर्जेंसी में इन दवाओं को लेना ठीक है, लेकिन इसकी आदत नहीं होनी चाहिए।

हाजमोला, पुदीन-हरा आदि का कोई नुकसान तो नहीं होता?

ये एक तरह के एंटी-एसिड हैं। इनसे राहत मिलती है। लेने में हर्ज नहीं है लेकिन बीमारी का पता लगाना जरूरी है।

ठंडा दूध या आइसक्रीम लेने के कुछ नुकसान तो नहीं हैं?

ये भी एंटी-एसिड का काम करते हैं। दूध से राहत तो मिलती है लेकिन बाद में यह अमाशय में गैस्ट्रिक एसिड का निर्माण करता है। यह हानिकारक है।

नॉन-स्टिरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के साथ डॉक्टर एक टैब्लेट रात को खाने को देते हैं, जिससे गैस न बने। इस तरीके से इन ड्रग्स को लेना सही है क्या?

बिल्कुल सही है। इससे अल्सर नहीं होता।

क्या अल्सर से कैंसर हो सकता है

अल्सर से कैंसर होने की आशंका बहुत कम होती है। जितनी भी आशंका होती है, वह भी गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से ही होती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कैंसर की वजह से अल्सर डिवेलप हो जाता है।

Friday, June 4, 2010

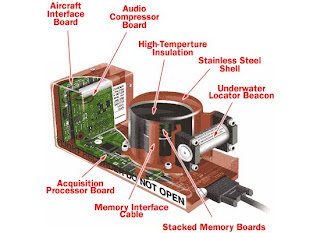

"ब्लैक बॉक्स" के बारे 7 तथ्य

.जब भी कभी कोई विमान दुर्घटना होती है तो यात्रियों को बचाने के अभियान के बाद सबसे पहला कार्य जो किया जाता है वह होता है विमान के "ब्लैक बॉक्स" को ढूंढना. ब्लैक बॉक्स में दर्ज जानकारी विमान दुर्घटना के सम्भावित कारणों का पता लगाने में महत्वपूर्ण भाग अदा

करती है. आइए जानें ब्लैक बॉक्स से संबंधित 7 महत्वपूर्ण तथ्य:

ब्लैक बॉक्स का रंग

ब्लैक बॉक्स का रंग काला नहीं होता. अधिकतर ब्लैक बॉक्स का रंग चटकदार केसरी होता है. इसके पीछे की वजह यह है कि विमान दुर्घटना के बाद मलबे में से काले रंग के ब्लैक बॉक्स को ढूंढना कठीन हो सकता है. परंतु चटकदार केसरी रंग के डिब्बे की पहचान करना सरल है.

ब्लैक बॉक्स का नाम ब्लैक बॉक्स क्यों?

ब्लैक बॉक्स के नाम के पीछे कोई इंजीनियरिंग या वैज्ञानिक सोच नहीं है. ब्लैक बॉक्स का नाम दरअसल उसके उपयोग के पीछे की वजह से रखा गया है. ब्लैक बॉक्स की आवश्यकता दुर्घटना के पश्चात पड़ती है. इसलिए इसे काला डिब्बा कहते हैं.

कहाँ होता है

ब्लैक बॉक्स विमान के एकदम पीछे के हिस्से में लगाया जाता है, कॉकपिट में नहीं. ऐसा इसलिए क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त विमान का पीछे का हिस्सा सबसे कम प्रभावित होता है और इसलिए ब्लैक बॉक्स के बच जाने की सम्भावना अधिक रहती है.

ब्लैक बॉक्स क्या अकेली ऐसी डिवाइज होती है?

नहीं ब्लैक बॉक्स दरअसल दो डिवाइज़ों का मिलाजुला स्वरूप है. एक डिवाइज़ को डिजिटल कॉकपिट वोइस रिकार्डर और दूसरी डिवाइज़ को फ्लाइट डेटा रिकार्डर कहा जाता है. दोनों डिवाइज़ों के कार्य अलग होते है.

डिजिटल कॉकपिट वोइस रिकार्डर कॉकपिट में की जा रही समस्त बातचीत और एयर ट्राफिक कंट्रोलर से हो रही बातचीत की डिजिटल रिकार्डिंग करती है. यह डिवाइज़ काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है दुर्घटना के ठीक पहले क्या बात हुई थी. इससे दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में सरलता रहती है.

दूसरी डिवाइज़ - फ्लाइट डेटा रिकार्डर - एयरक्राफ्ट के इतिहास को दर्ज करती है, जैसे कि, गति कितनी थी, एंजिन थ्रस्ट कितना था, ऊँचाई कितनी थी, आदि.

कैसा होता है ब्लैक बॉक्स?

ब्लैक बॉक्स का आकार जूते के डिब्बे जितना होता है. इसका आवरण सोलिड स्टील से बना होता है और यह अत्यधिक गर्मी को भी सहन कर सकता है. इसकी बाहरी सतह पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाई जाती है.

यदि विमान समुद्र में गिर जाए तो ब्लैक बॉक्स कैसे ढूंढेंगे?

ब्लैक बॉक्स के अंदर एक अंडरवाटर लोकेटिंग डिवाइज होती है. यह डिवाइज पानी के सम्पर्क में आते ही स्वत: काम करना शुरू कर देती है और सिग्नल प्रवाहित होने लगते हैं. इससे खोजी दल को पानी के भीतर से इसको निकालना सरल हो जाता है.

कैसे काम आता है ब्लैक बॉक्स?

दुर्घटना के बाद विशेषज्ञ ब्लैक बॉक्स में दर्ज आँकड़ों का विश्लेषण करते हैं. उनका मुख्य उद्देश्य यह जानना होता है क्या विमान में कोई खराबी आई थी? तथा क्या विमान तय मानकों के विपरित उड रहा था? क्या पायलट ने एयर ट्राफिक कंट्रोलर के निर्देशों की अनदेखी की?

आदि.

susheel Dwivedi

Banaras Hindu University

Varanasi

2 नहीं बल्कि 3 अभिभावकों से जन्म लेगी संतान .

विज्ञान जगत .इसे विज्ञान का एक और चमत्कार कह सकते हैं. बहुत जल्द ऐसे शिशु जन्म लेंगे जिनके अभिभावक या प्राकृतिक माता-पिता दो नहीं बल्कि तीन होंगे. यानी ऐसे शिशुओं के शरीर में दो नहीं बल्कि तीन अभिभावकों के अंश होंगे.

ऐसा अगले तीन वर्ष के भीतर हो सकता है. द टाइम्स की खबर के अनुसार ब्रिटिश शोधकर्ताओं की मेहनत सफल रहती है तो भविष्य में हमारी संतानों को कोई भी घातक वंशानुगत बिमारी नहीं होगी.

जिनेटिक खराबी की वजह से शिशुओं अपने जन्म के साथ कई बिमारियों को लेकर आते हैं. शिशुओं को अपनी माँ, पिता या दोनों से वंशानुगत बिमारियाँ मिलने की सम्भावना रहती है. परंतु ब्रिटेन की न्यू कैसल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक विकसित कर इस सम्भावना को खत्म करने में सफलता हासिल की है.

इन वैज्ञानिकों ने दो अंडकोषों के डीएनए को मिलाने में तथा डीएनए शृंखला में बदलाव कर जिनेटिक रूप से सम्पादित भ्रुण तैयार करने में सफलता पाई है. इससे जन्म लेने वाले शिशु के शरीर में कोई भी जिनेटिक डिसऑर्डर नहीं होगा.

इस तकनीक के माध्यम मिशोकोंड्रिया [Mitochondria] को ठीक किया जाता है जो दिल की बिमारियों, यकृत की बिमारियों, न्यूरोलोजी से संबंधित बिमारियों के लिए जिम्मेदार होता है. मिशोकोंड्रिया माता-पिता से उनकी संतान तक पहुँचता है और यदि इसमें खराबी रह जाए तो संतान को भी कई बिमारियाँ होने की सम्भावना रहती है. परंतु इस नई तकनीक की मदद से इसकी डीएनए प्रोफाइल में बदलवा कर दिया जाता है और इससे संतान दो नहीं बल्कि तीन लोगों से जिनेटिक प्रोफाइल प्राप्त करता है और स्वस्थ रहता है.

इस तकनीक से जन्म लेने वाले शिशु के शरीर में 99.8% डीएनए अपने मूल माता पिता से आते हैं और बाकी किसी अन्य स्वस्थ महिला के शरीर से, जिसे मिशोकोंड्रियल डॉनर कहा जाता है.

लेकिन इस तकनीक को अभी पूर्ण रूप से विकसित किया जाना बाकी है. हालाँकि लेबोरेटरी में बंदरों पर किए गए परीक्षण सफल रहे हैं और इसलिए वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आगामी 3 वर्षों के भीतर यह तकनीक इंसानों के लिहाज से विकसित हो जाएगी.

परंतु अड़चने और भी हैं. इस तकनीक के माध्यम से जन्म लेने वाले संतान को लेकर कानूनी दाँवपेच किए जा सकते हैं और इसके लिए कानूनों में भी बदलाव की आवश्यकता रहेगी. एक खबर के अनुसार ब्रिटिश सांसद अभी इस तरह की किसी तकनीक के पक्ष में नहीं हैं..

ऐसा अगले तीन वर्ष के भीतर हो सकता है. द टाइम्स की खबर के अनुसार ब्रिटिश शोधकर्ताओं की मेहनत सफल रहती है तो भविष्य में हमारी संतानों को कोई भी घातक वंशानुगत बिमारी नहीं होगी.

जिनेटिक खराबी की वजह से शिशुओं अपने जन्म के साथ कई बिमारियों को लेकर आते हैं. शिशुओं को अपनी माँ, पिता या दोनों से वंशानुगत बिमारियाँ मिलने की सम्भावना रहती है. परंतु ब्रिटेन की न्यू कैसल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक विकसित कर इस सम्भावना को खत्म करने में सफलता हासिल की है.

इन वैज्ञानिकों ने दो अंडकोषों के डीएनए को मिलाने में तथा डीएनए शृंखला में बदलाव कर जिनेटिक रूप से सम्पादित भ्रुण तैयार करने में सफलता पाई है. इससे जन्म लेने वाले शिशु के शरीर में कोई भी जिनेटिक डिसऑर्डर नहीं होगा.

इस तकनीक के माध्यम मिशोकोंड्रिया [Mitochondria] को ठीक किया जाता है जो दिल की बिमारियों, यकृत की बिमारियों, न्यूरोलोजी से संबंधित बिमारियों के लिए जिम्मेदार होता है. मिशोकोंड्रिया माता-पिता से उनकी संतान तक पहुँचता है और यदि इसमें खराबी रह जाए तो संतान को भी कई बिमारियाँ होने की सम्भावना रहती है. परंतु इस नई तकनीक की मदद से इसकी डीएनए प्रोफाइल में बदलवा कर दिया जाता है और इससे संतान दो नहीं बल्कि तीन लोगों से जिनेटिक प्रोफाइल प्राप्त करता है और स्वस्थ रहता है.

इस तकनीक से जन्म लेने वाले शिशु के शरीर में 99.8% डीएनए अपने मूल माता पिता से आते हैं और बाकी किसी अन्य स्वस्थ महिला के शरीर से, जिसे मिशोकोंड्रियल डॉनर कहा जाता है.

लेकिन इस तकनीक को अभी पूर्ण रूप से विकसित किया जाना बाकी है. हालाँकि लेबोरेटरी में बंदरों पर किए गए परीक्षण सफल रहे हैं और इसलिए वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आगामी 3 वर्षों के भीतर यह तकनीक इंसानों के लिहाज से विकसित हो जाएगी.

परंतु अड़चने और भी हैं. इस तकनीक के माध्यम से जन्म लेने वाले संतान को लेकर कानूनी दाँवपेच किए जा सकते हैं और इसके लिए कानूनों में भी बदलाव की आवश्यकता रहेगी. एक खबर के अनुसार ब्रिटिश सांसद अभी इस तरह की किसी तकनीक के पक्ष में नहीं हैं..

हम कितनी गर्मी सहन कर सकते हैं?

. 1942 को इज़रायल के तिरात जवी नामक स्थल पर पारा 53.9 डिग्री को छू रहा था. यह एक रिकार्ड है - सबसे अधिक गर्मी [हवा में]. 2005 में इरान के ल्यूट रेगिस्तान की मिट्टी की गर्मी 70.7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड की गई. यह भी एक रिकार्ड है [सर्वाधिक भू गर्मी]. भारत की बात करें तो हाल ही में महाराष्ट्र के वर्धा में पारे ने 47 डिग्री सेल्सियस को छूआ है.

सवाल यह है कि हम कितनी गर्मी सहन कर सकते हैं? तपती दुपहरी में बाहर निकल कर काम करने वाले लोगों को यह सवाल शायद अच्छा ना लगे परंतु इस सवाल का जवाब ढूंढने के प्रयास अरसे से होते रहे हैं. दो सदी पहले रोयल सोसाइटी ऑफ लंडन के चार्ल्स ब्लेडन, बोटनिज़र जोसेफ और डैनियल सोलेंडर ने खुद के ऊपर परीक्षण कर जाँच की थी कि इंसान कितनी गर्मी सहन कर सकते हैं. उन्होनें एक छोटा सा कमरा बनाया जिसे अत्यधिक गर्म किया गया. इस कमरे का तापमान 100 डिग्री से. से भी अधिक कर दिया गया और उसके बाद इन तीनों ने इस कमरे में प्रवेश किया. ये लोग इस कमरे में 8 मिनट तक रह पाए. उनकी नज़र के सामने एक अंडे का ऑमलेट तैयार हो चुका था.

ये तीनों बच गए. और इसकी वजह है उनके शरीर के द्वारा छोड़ा गया पसीना. इंसान का शरीर को ठंडा रखने का सिस्टम भयंकर गर्मी में भी उसे बचाए रखता है. गर्मी बढने पर शरीर पसीना छोड़ने लगता है और इससे चमड़ी को ठंडक पहुँचती है. लेकिन यह पसीना शरीर के पानी और अन्य तत्वों को भी बाहर निकालता है और इससे शरीर में पानी की कमी होने लगती है जिसकी त्वरित भरपाई ना करने से जान का खतरा हो सकता है.

डीआरडीओ से जुडे वैज्ञानिक डॉ. टी.पी. बाबुराज के अनुसार 2% तक पानी उत्सर्जित होने से शरीर को नुकसान नहीं पहुँचता परंतु जब 4 से 5% तक पानी उत्सर्जित हो जाता है तब कार्डिआक अरेस्ट हो सकता है और मल्टिपल ओर्गन फैइलर भी.

शरीर का तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस पर बना रहता है. इसमें 1 डिग्री तक का बदलाव सम्भव है. शरीर प्रयत्न करता है कि उसका तापमान इतना ही बना रहे. लेकिन यदि इससे अधिक तापमान हो जाए तो "पर्थरमिया" की स्थिति बन जाती है. इस स्थिति में चक्कर आने लगते हैं और मानसिक संतुलन गड़बडा जाता है. धमनियाँ चौड़ी हो जाती है और रक्त प्रवाह नीचे की ओर जाने लगता है.

गर्मी को सहन करने की क्षमता हर इंसान में अलग होती है. इस क्षमता को प्रशिक्षण के द्वारा बढाया जा सकता है. डीआरडीओ भारतीय सैनिकों को इसके लिए प्रशिक्षित करता है. क्योंकि राजस्थान की तपती धरती पर टेंक चलाने वाले सैनिकों को करीब 60 डिग्री से. का तापमान सहन करना पडता है, और वे ऐसा कर पाते हैं.

सवाल यह है कि हम कितनी गर्मी सहन कर सकते हैं? तपती दुपहरी में बाहर निकल कर काम करने वाले लोगों को यह सवाल शायद अच्छा ना लगे परंतु इस सवाल का जवाब ढूंढने के प्रयास अरसे से होते रहे हैं. दो सदी पहले रोयल सोसाइटी ऑफ लंडन के चार्ल्स ब्लेडन, बोटनिज़र जोसेफ और डैनियल सोलेंडर ने खुद के ऊपर परीक्षण कर जाँच की थी कि इंसान कितनी गर्मी सहन कर सकते हैं. उन्होनें एक छोटा सा कमरा बनाया जिसे अत्यधिक गर्म किया गया. इस कमरे का तापमान 100 डिग्री से. से भी अधिक कर दिया गया और उसके बाद इन तीनों ने इस कमरे में प्रवेश किया. ये लोग इस कमरे में 8 मिनट तक रह पाए. उनकी नज़र के सामने एक अंडे का ऑमलेट तैयार हो चुका था.

ये तीनों बच गए. और इसकी वजह है उनके शरीर के द्वारा छोड़ा गया पसीना. इंसान का शरीर को ठंडा रखने का सिस्टम भयंकर गर्मी में भी उसे बचाए रखता है. गर्मी बढने पर शरीर पसीना छोड़ने लगता है और इससे चमड़ी को ठंडक पहुँचती है. लेकिन यह पसीना शरीर के पानी और अन्य तत्वों को भी बाहर निकालता है और इससे शरीर में पानी की कमी होने लगती है जिसकी त्वरित भरपाई ना करने से जान का खतरा हो सकता है.

डीआरडीओ से जुडे वैज्ञानिक डॉ. टी.पी. बाबुराज के अनुसार 2% तक पानी उत्सर्जित होने से शरीर को नुकसान नहीं पहुँचता परंतु जब 4 से 5% तक पानी उत्सर्जित हो जाता है तब कार्डिआक अरेस्ट हो सकता है और मल्टिपल ओर्गन फैइलर भी.

शरीर का तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस पर बना रहता है. इसमें 1 डिग्री तक का बदलाव सम्भव है. शरीर प्रयत्न करता है कि उसका तापमान इतना ही बना रहे. लेकिन यदि इससे अधिक तापमान हो जाए तो "पर्थरमिया" की स्थिति बन जाती है. इस स्थिति में चक्कर आने लगते हैं और मानसिक संतुलन गड़बडा जाता है. धमनियाँ चौड़ी हो जाती है और रक्त प्रवाह नीचे की ओर जाने लगता है.

गर्मी को सहन करने की क्षमता हर इंसान में अलग होती है. इस क्षमता को प्रशिक्षण के द्वारा बढाया जा सकता है. डीआरडीओ भारतीय सैनिकों को इसके लिए प्रशिक्षित करता है. क्योंकि राजस्थान की तपती धरती पर टेंक चलाने वाले सैनिकों को करीब 60 डिग्री से. का तापमान सहन करना पडता है, और वे ऐसा कर पाते हैं.

हम कितनी गर्मी सहन कर सकते हैं?

1942 को इज़रायल के तिरात जवी नामक स्थल पर पारा 53.9 डिग्री को छू रहा था. यह एक रिकार्ड है - सबसे अधिक गर्मी [हवा में]. 2005 में इरान के ल्यूट रेगिस्तान की मिट्टी की गर्मी 70.7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड की गई. यह भी एक रिकार्ड है [सर्वाधिक भू गर्मी]. भारत की बात करें तो हाल ही में महाराष्ट्र के वर्धा में पारे ने 47 डिग्री सेल्सियस को छूआ है.

सवाल यह है कि हम कितनी गर्मी सहन कर सकते हैं? तपती दुपहरी में बाहर निकल कर काम करने वाले लोगों को यह सवाल शायद अच्छा ना लगे परंतु इस सवाल का जवाब ढूंढने के प्रयास अरसे से होते रहे हैं. दो सदी पहले रोयल सोसाइटी ऑफ लंडन के चार्ल्स ब्लेडन, बोटनिज़र जोसेफ और डैनियल सोलेंडर ने खुद के ऊपर परीक्षण कर जाँच की थी कि इंसान कितनी गर्मी सहन कर सकते हैं. उन्होनें एक छोटा सा कमरा बनाया जिसे अत्यधिक गर्म किया गया. इस कमरे का तापमान 100 डिग्री से. से भी अधिक कर दिया गया और उसके बाद इन तीनों ने इस कमरे में प्रवेश किया. ये लोग इस कमरे में 8 मिनट तक रह पाए. उनकी नज़र के सामने एक अंडे का ऑमलेट तैयार हो चुका था.

ये तीनों बच गए. और इसकी वजह है उनके शरीर के द्वारा छोड़ा गया पसीना. इंसान का शरीर को ठंडा रखने का सिस्टम भयंकर गर्मी में भी उसे बचाए रखता है. गर्मी बढने पर शरीर पसीना छोड़ने लगता है और इससे चमड़ी को ठंडक पहुँचती है. लेकिन यह पसीना शरीर के पानी और अन्य तत्वों को भी बाहर निकालता है और इससे शरीर में पानी की कमी होने लगती है जिसकी त्वरित भरपाई ना करने से जान का खतरा हो सकता है.

डीआरडीओ से जुडे वैज्ञानिक डॉ. टी.पी. बाबुराज के अनुसार 2% तक पानी उत्सर्जित होने से शरीर को नुकसान नहीं पहुँचता परंतु जब 4 से 5% तक पानी उत्सर्जित हो जाता है तब कार्डिआक अरेस्ट हो सकता है और मल्टिपल ओर्गन फैइलर भी.

शरीर का तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस पर बना रहता है. इसमें 1 डिग्री तक का बदलाव सम्भव है. शरीर प्रयत्न करता है कि उसका तापमान इतना ही बना रहे. लेकिन यदि इससे अधिक तापमान हो जाए तो "पर्थरमिया" की स्थिति बन जाती है. इस स्थिति में चक्कर आने लगते हैं और मानसिक संतुलन गड़बडा जाता है. धमनियाँ चौड़ी हो जाती है और रक्त प्रवाह नीचे की ओर जाने लगता है.

गर्मी को सहन करने की क्षमता हर इंसान में अलग होती है. इस क्षमता को प्रशिक्षण के द्वारा बढाया जा सकता है. डीआरडीओ भारतीय सैनिकों को इसके लिए प्रशिक्षित करता है. क्योंकि राजस्थान की तपती धरती पर टेंक चलाने वाले सैनिकों को करीब 60 डिग्री से. का तापमान सहन करना पडता है, और वे ऐसा कर पाते हैं.

By -

Susheel Dwivedi

Banaras Hindu University

Varanasi

Uttar Pradesh

India

सवाल यह है कि हम कितनी गर्मी सहन कर सकते हैं? तपती दुपहरी में बाहर निकल कर काम करने वाले लोगों को यह सवाल शायद अच्छा ना लगे परंतु इस सवाल का जवाब ढूंढने के प्रयास अरसे से होते रहे हैं. दो सदी पहले रोयल सोसाइटी ऑफ लंडन के चार्ल्स ब्लेडन, बोटनिज़र जोसेफ और डैनियल सोलेंडर ने खुद के ऊपर परीक्षण कर जाँच की थी कि इंसान कितनी गर्मी सहन कर सकते हैं. उन्होनें एक छोटा सा कमरा बनाया जिसे अत्यधिक गर्म किया गया. इस कमरे का तापमान 100 डिग्री से. से भी अधिक कर दिया गया और उसके बाद इन तीनों ने इस कमरे में प्रवेश किया. ये लोग इस कमरे में 8 मिनट तक रह पाए. उनकी नज़र के सामने एक अंडे का ऑमलेट तैयार हो चुका था.

ये तीनों बच गए. और इसकी वजह है उनके शरीर के द्वारा छोड़ा गया पसीना. इंसान का शरीर को ठंडा रखने का सिस्टम भयंकर गर्मी में भी उसे बचाए रखता है. गर्मी बढने पर शरीर पसीना छोड़ने लगता है और इससे चमड़ी को ठंडक पहुँचती है. लेकिन यह पसीना शरीर के पानी और अन्य तत्वों को भी बाहर निकालता है और इससे शरीर में पानी की कमी होने लगती है जिसकी त्वरित भरपाई ना करने से जान का खतरा हो सकता है.

डीआरडीओ से जुडे वैज्ञानिक डॉ. टी.पी. बाबुराज के अनुसार 2% तक पानी उत्सर्जित होने से शरीर को नुकसान नहीं पहुँचता परंतु जब 4 से 5% तक पानी उत्सर्जित हो जाता है तब कार्डिआक अरेस्ट हो सकता है और मल्टिपल ओर्गन फैइलर भी.

शरीर का तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस पर बना रहता है. इसमें 1 डिग्री तक का बदलाव सम्भव है. शरीर प्रयत्न करता है कि उसका तापमान इतना ही बना रहे. लेकिन यदि इससे अधिक तापमान हो जाए तो "पर्थरमिया" की स्थिति बन जाती है. इस स्थिति में चक्कर आने लगते हैं और मानसिक संतुलन गड़बडा जाता है. धमनियाँ चौड़ी हो जाती है और रक्त प्रवाह नीचे की ओर जाने लगता है.

गर्मी को सहन करने की क्षमता हर इंसान में अलग होती है. इस क्षमता को प्रशिक्षण के द्वारा बढाया जा सकता है. डीआरडीओ भारतीय सैनिकों को इसके लिए प्रशिक्षित करता है. क्योंकि राजस्थान की तपती धरती पर टेंक चलाने वाले सैनिकों को करीब 60 डिग्री से. का तापमान सहन करना पडता है, और वे ऐसा कर पाते हैं.

By -

Susheel Dwivedi

Banaras Hindu University

Varanasi

Uttar Pradesh

India

कृत्रिम जिंदगी या सम्पादित जिनोम? सच्चाई क्या है? .

विज्ञान जगत .क्या क्रैग वेंटर ने "भगवान" बनने की कोशिश की है? क्या इंसान ने कृत्रिम जिंदगी को बनाने में सफलता हासिल की है? क्या कभी हम जिंदगी की परिभाषा बदल पाएंगे? इस सवाल के जवाब ढूंढने का सिलसिला शुरू हो चुका है और दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिक और जिनेटिक विशेषज्ञ अपनी अपनी राय रख रहे हैं.

परंतु इतना तो स्पष्ट है कि जैसा कि बताया जा रहा है - क्रैग वेंटर और उनकी टीम ने कृत्रिम जिंदगी बना लेने में सफलता हासिल की है - सच नहीं है. हमारा विज्ञान अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुँच पाया है. क्रैग वेंटर और उनकी टीम की उपलब्धि निसंदेह काफी बड़ी है और इससे भविष्य में कई लाभ हो सकते हैं (या नुकसान भी) परंतु यह कहना कि वेंटर ने भगवान बनकर नई जिंदगी बना ली गलत है.

आइए देखें कि वेंटर और उनकी टीम ने अपने लेब में क्या किया था?

जिनेटिक कोड और डीएनए शृंखला में बदलाव कर अपने हिसाब से सम्पादित करने का कार्य वर्षों से जारी है. और इसमें कई भारतीय वैज्ञानिकों सहित दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सफलता मिलती रही है

.

क्रैग वेंटर जिनेटिक विज्ञान के विशेषज्ञ हैं और वे पहले से सुर्खियाँ बटोरते आए हैं. उन्होने इंसान के जिनेटिक कोड को रेखांकित करने में महत्वपूर्ण पात्र निभाया था. 6 अक्टूबर 2007 को उन्होनें घोषणा की थी कि उनकी टीम ने रसायनों का इस्तेमाल कर सिंथेटिक क्रोमोज़ोम बनाने में सफलता हासिल की है. इसके दूसरे दिन उनके सहयोगी पैट मूनी ने कहा कि वेंटर ने एक ऐसा 'चैसिस" बना दिया है जिस पर आप कुछ भी बना सकते हैं.

इसके बाद से डीएनए शृंखला को सम्पादित कर किसी बैक्टेरियम के शरीर में दाखिल सम्पादित जीवन बनाने का कार्य शुरू हो गया, जिसमें लगभग हर बार असफलता हासिल हुई.

परंतु मई 2010 में क्रैग वेंटर और उनकी टीम को सफलता हासिल हुई. उन्होनें माइकोप्लाज़्मा मायकोइड्स [Mycoplasma Mycoides] बैक्टेरियम के जीनोम को लेकर उसे कम्प्यूटर पर सम्पादित किया. और उसके बाद इस सिंथेसाइज़्ड जीनोम को मायकोप्लाज़्मा कैप्रिकोलम [Mycoplasma Capricolum] बैक्टेरियम के कोष के अंदर दाखिल किया. इस बैक्टेरियम का डीएनए पहले से ही निकाल दिया गया था.

वेंटर और उनकी टीम ने बाद में इस बैक्टेरियम को पनपने के लिए छोड़ दिया. हालाँकि उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी कि वह पनप पाएगा. वे और उनकी टीम सप्ताहांत की छुट्टियाँ मनाने चले गए. जब उनकी टीम दो दिन बाद लैब पर लौटी तो आश्चर्यचकित रह गई. वह सम्पादित जिनोम वाला बैक्टेरियम तेजी से पनपते हुए फैल रहा था. एक नई प्रकार की जिंदगी जन्म ले चुकी थी.

लेकिन यह पूरी तरह से कृत्रिम जिंदगी नहीं है. शीर्ष वैज्ञानिक हैमिल्टन ओ स्मीथ के अनुसार हमें सिंथेटिक जिंदगी और कृत्रिम जिंदगी के भेद को समझना चाहिए. वेंटर और उनकी टीम ने क्रोमोज़ोम को फिर से डिजाइन कर एक जीवित बैक्टेरियम के कोष में डाला. उस कोष ने उस जिनोम को स्वीकार कर उसे पनपने दिया. परंतु यह कैसे हुआ? कोष का पनपना अभी भी प्रकृति पर निर्भर है. हमने क्रोमोज़ोम को बदला है परंतु जीवन का पनपना अभी भी प्रकृति के हाथ में है. हमने सिंथेटिक जिंदगी बना ली है परंतु वह पूरी तरह से कृत्रिम नहीं है.

भारत के जिनेटिक विशेषज्ञ डॉ. पी. एम. भार्गव ने एक अंग्रेजी अखबार को बताया कि वेंटर के कार्य को बढा चढा कर बताया जा रहा है. उनकी टीम ने एक कोष को लिया. उसके डीएनए को निकाला और उसकी जगह अन्य क्रोमोज़ोम या जिनेटिक मैटेरियल डाल दिया. इसे कृत्रिम जिंदगी नहीं कह सकते. यह जिनेटिक इंजीनियरिंग है.

एक कोषों में लाखों कोम्पोनेट होते हैं. हम उन लाखों कोम्पोनेंट में से अपनी पसंद के अलग अलग कोम्पोनेट लेकर उन्हें जोडकर एक नई जिंदगी बना सकते हैं. यह जिनेटिक इंजीनियरिंग जरूर है कृत्रिम जिंदगी नहीं.

परंतु फिर भी वेंटर और उनकी टीम ने जिनोम को रसायनों के माध्यम से फिर से डिजाइन करने में सफलता जरूर पाई है. क्या यह एक बड़ी उपलब्धि है?

कुछ जिनेटिक विशेषज्ञ इससे भी सहमत नहीं है. वस्तुत: इस तरह का यह पहला प्रयास भी नहीं है. दूसरी तरफ जैसा की बताया जा रहा है कि इससे भविष्य में कृत्रिम ईंधन तैयार किया जा सकेगा - यह भी दूर की कौड़ी लगता है. क्योंकि अभी तक जिस तरह के जीनोम डीकोड कर उसमें बदलाव किया गया है वह काफी संक्षिप्त स्वरूप का है. जबकि कार्बन जैसे तत्वों की जिनेटिक सरंचना काफी जटिल होती है.

By

Susheel Dwivedi

Village- Pawai

Post- Jariya

Distt- Hamirpur

U-P

Bundelkhand

Mob-09839110707

परंतु इतना तो स्पष्ट है कि जैसा कि बताया जा रहा है - क्रैग वेंटर और उनकी टीम ने कृत्रिम जिंदगी बना लेने में सफलता हासिल की है - सच नहीं है. हमारा विज्ञान अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुँच पाया है. क्रैग वेंटर और उनकी टीम की उपलब्धि निसंदेह काफी बड़ी है और इससे भविष्य में कई लाभ हो सकते हैं (या नुकसान भी) परंतु यह कहना कि वेंटर ने भगवान बनकर नई जिंदगी बना ली गलत है.

आइए देखें कि वेंटर और उनकी टीम ने अपने लेब में क्या किया था?

जिनेटिक कोड और डीएनए शृंखला में बदलाव कर अपने हिसाब से सम्पादित करने का कार्य वर्षों से जारी है. और इसमें कई भारतीय वैज्ञानिकों सहित दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सफलता मिलती रही है

.

क्रैग वेंटर जिनेटिक विज्ञान के विशेषज्ञ हैं और वे पहले से सुर्खियाँ बटोरते आए हैं. उन्होने इंसान के जिनेटिक कोड को रेखांकित करने में महत्वपूर्ण पात्र निभाया था. 6 अक्टूबर 2007 को उन्होनें घोषणा की थी कि उनकी टीम ने रसायनों का इस्तेमाल कर सिंथेटिक क्रोमोज़ोम बनाने में सफलता हासिल की है. इसके दूसरे दिन उनके सहयोगी पैट मूनी ने कहा कि वेंटर ने एक ऐसा 'चैसिस" बना दिया है जिस पर आप कुछ भी बना सकते हैं.

इसके बाद से डीएनए शृंखला को सम्पादित कर किसी बैक्टेरियम के शरीर में दाखिल सम्पादित जीवन बनाने का कार्य शुरू हो गया, जिसमें लगभग हर बार असफलता हासिल हुई.

परंतु मई 2010 में क्रैग वेंटर और उनकी टीम को सफलता हासिल हुई. उन्होनें माइकोप्लाज़्मा मायकोइड्स [Mycoplasma Mycoides] बैक्टेरियम के जीनोम को लेकर उसे कम्प्यूटर पर सम्पादित किया. और उसके बाद इस सिंथेसाइज़्ड जीनोम को मायकोप्लाज़्मा कैप्रिकोलम [Mycoplasma Capricolum] बैक्टेरियम के कोष के अंदर दाखिल किया. इस बैक्टेरियम का डीएनए पहले से ही निकाल दिया गया था.

वेंटर और उनकी टीम ने बाद में इस बैक्टेरियम को पनपने के लिए छोड़ दिया. हालाँकि उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी कि वह पनप पाएगा. वे और उनकी टीम सप्ताहांत की छुट्टियाँ मनाने चले गए. जब उनकी टीम दो दिन बाद लैब पर लौटी तो आश्चर्यचकित रह गई. वह सम्पादित जिनोम वाला बैक्टेरियम तेजी से पनपते हुए फैल रहा था. एक नई प्रकार की जिंदगी जन्म ले चुकी थी.

लेकिन यह पूरी तरह से कृत्रिम जिंदगी नहीं है. शीर्ष वैज्ञानिक हैमिल्टन ओ स्मीथ के अनुसार हमें सिंथेटिक जिंदगी और कृत्रिम जिंदगी के भेद को समझना चाहिए. वेंटर और उनकी टीम ने क्रोमोज़ोम को फिर से डिजाइन कर एक जीवित बैक्टेरियम के कोष में डाला. उस कोष ने उस जिनोम को स्वीकार कर उसे पनपने दिया. परंतु यह कैसे हुआ? कोष का पनपना अभी भी प्रकृति पर निर्भर है. हमने क्रोमोज़ोम को बदला है परंतु जीवन का पनपना अभी भी प्रकृति के हाथ में है. हमने सिंथेटिक जिंदगी बना ली है परंतु वह पूरी तरह से कृत्रिम नहीं है.

भारत के जिनेटिक विशेषज्ञ डॉ. पी. एम. भार्गव ने एक अंग्रेजी अखबार को बताया कि वेंटर के कार्य को बढा चढा कर बताया जा रहा है. उनकी टीम ने एक कोष को लिया. उसके डीएनए को निकाला और उसकी जगह अन्य क्रोमोज़ोम या जिनेटिक मैटेरियल डाल दिया. इसे कृत्रिम जिंदगी नहीं कह सकते. यह जिनेटिक इंजीनियरिंग है.

एक कोषों में लाखों कोम्पोनेट होते हैं. हम उन लाखों कोम्पोनेंट में से अपनी पसंद के अलग अलग कोम्पोनेट लेकर उन्हें जोडकर एक नई जिंदगी बना सकते हैं. यह जिनेटिक इंजीनियरिंग जरूर है कृत्रिम जिंदगी नहीं.

परंतु फिर भी वेंटर और उनकी टीम ने जिनोम को रसायनों के माध्यम से फिर से डिजाइन करने में सफलता जरूर पाई है. क्या यह एक बड़ी उपलब्धि है?

कुछ जिनेटिक विशेषज्ञ इससे भी सहमत नहीं है. वस्तुत: इस तरह का यह पहला प्रयास भी नहीं है. दूसरी तरफ जैसा की बताया जा रहा है कि इससे भविष्य में कृत्रिम ईंधन तैयार किया जा सकेगा - यह भी दूर की कौड़ी लगता है. क्योंकि अभी तक जिस तरह के जीनोम डीकोड कर उसमें बदलाव किया गया है वह काफी संक्षिप्त स्वरूप का है. जबकि कार्बन जैसे तत्वों की जिनेटिक सरंचना काफी जटिल होती है.

By

Susheel Dwivedi

Village- Pawai

Post- Jariya

Distt- Hamirpur

U-P

Bundelkhand

Mob-09839110707

इंसान के स्टेम सेल से बना कृत्रिम रेटिना .

विज्ञान जगत .दुनिया में करोड़ों लोग आँखों के रेटिना में बिमारी की वजह से ठीक से देख नहीं पाते. अकेले अमरीका में ही 1 करोड़ लोग इस बिमारी से ग्रसित हैं. इस प्रकार की बिमारियों की वजह से 55 वर्ष से अधिक उम्र के लोग अँधेपन के शिकार हो जाते हैं.

परंतु ऐसे लोगों के लिए अब आशा की एक किरण नज़र आई है. वैज्ञानिकों ने इंसान के स्टेम सेल का इस्तेमाल कर एक 8 परतों वाली शुरूआती अवस्था की रेटिना बनाने में सफलता हासिल की है. यह त्रिआयमी रेटिना और उसकी जटिल सरंचना करोडों लोगों की आँखों की रोशनी फिर से ला सकती है.

इस बारे में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया-इरविन के हैन्स कीर्स्टेड का कहना है कि - हमने कई कोषों का इस्तेमाल कर एक जटिल सरंचना बना ली है. रेटिना की बिमारियों से लड़ने में यह काफी उपयोगी सिद्ध होगी.

हैंस कीर्स्टेड और उनकी टीम ने इससे पहले रीढ की हड्डी पर लगी चोट को भी इस प्रकार की तकनीक की मदद से ठीक करने में सफलता पाई थी.

इस तकनीक को डिफर्नेशिएशन मेथड कहा जाता है और इसके माध्यम से कई प्रकार के कोषों को मिलाकर रेटिना तैयार की जाती है. परंतु यह काफी जटिल इंजीनियरिंग है. जैसा की कीर्स्टेड मानते हैं - इस प्रकार की जटिल टिस्यू सरंचना बनाने का यह पहला प्रयास है. हमने कई कोषों की परतों की मिलाकर ऐसी सरंचना तैयार की है जो साबित करती है कि कोष आधारित स्टेम टिस्यू की मदद से जटिल सरंचनाएँ बनाना सम्भव है.

कृत्रिम जिंदगी या सम्पादित जिनोम? सच्चाई क्या है? .

विज्ञान जगत .क्या क्रैग वेंटर ने "भगवान" बनने की कोशिश की है? क्या इंसान ने कृत्रिम जिंदगी को बनाने में सफलता हासिल की है? क्या कभी हम जिंदगी की परिभाषा बदल पाएंगे? इस सवाल के जवाब ढूंढने का सिलसिला शुरू हो चुका है और दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिक और जिनेटिक विशेषज्ञ अपनी अपनी राय रख रहे हैं.

परंतु इतना तो स्पष्ट है कि जैसा कि बताया जा रहा है - क्रैग वेंटर और उनकी टीम ने कृत्रिम जिंदगी बना लेने में सफलता हासिल की है - सच नहीं है. हमारा विज्ञान अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुँच पाया है. क्रैग वेंटर और उनकी टीम की उपलब्धि निसंदेह काफी बड़ी है और इससे भविष्य में कई लाभ हो सकते हैं (या नुकसान भी) परंतु यह कहना कि वेंटर ने भगवान बनकर नई जिंदगी बना ली गलत है.

आइए देखें कि वेंटर और उनकी टीम ने अपने लेब में क्या किया था?

जिनेटिक कोड और डीएनए शृंखला में बदलाव कर अपने हिसाब से सम्पादित करने का कार्य वर्षों से जारी है. और इसमें कई भारतीय वैज्ञानिकों सहित दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सफलता मिलती रही है.

क्रैग वेंटर जिनेटिक विज्ञान के विशेषज्ञ हैं और वे पहले से सुर्खियाँ बटोरते आए हैं. उन्होने इंसान के जिनेटिक कोड को रेखांकित करने में महत्वपूर्ण पात्र निभाया था. 6 अक्टूबर 2007 को उन्होनें घोषणा की थी कि उनकी टीम ने रसायनों का इस्तेमाल कर सिंथेटिक क्रोमोज़ोम बनाने में सफलता हासिल की है. इसके दूसरे दिन उनके सहयोगी पैट मूनी ने कहा कि वेंटर ने एक ऐसा 'चैसिस" बना दिया है जिस पर आप कुछ भी बना सकते हैं.

इसके बाद से डीएनए शृंखला को सम्पादित कर किसी बैक्टेरियम के शरीर में दाखिल सम्पादित जीवन बनाने का कार्य शुरू हो गया, जिसमें लगभग हर बार असफलता हासिल हुई.

परंतु मई 2010 में क्रैग वेंटर और उनकी टीम को सफलता हासिल हुई. उन्होनें माइकोप्लाज़्मा मायकोइड्स [Mycoplasma Mycoides] बैक्टेरियम के जीनोम को लेकर उसे कम्प्यूटर पर सम्पादित किया. और उसके बाद इस सिंथेसाइज़्ड जीनोम को मायकोप्लाज़्मा कैप्रिकोलम [Mycoplasma Capricolum] बैक्टेरियम के कोष के अंदर दाखिल किया. इस बैक्टेरियम का डीएनए पहले से ही निकाल दिया गया था.

वेंटर और उनकी टीम ने बाद में इस बैक्टेरियम को पनपने के लिए छोड़ दिया. हालाँकि उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी कि वह पनप पाएगा. वे और उनकी टीम सप्ताहांत की छुट्टियाँ मनाने चले गए. जब उनकी टीम दो दिन बाद लैब पर लौटी तो आश्चर्यचकित रह गई. वह सम्पादित जिनोम वाला बैक्टेरियम तेजी से पनपते हुए फैल रहा था. एक नई प्रकार की जिंदगी जन्म ले चुकी थी.

लेकिन यह पूरी तरह से कृत्रिम जिंदगी नहीं है. शीर्ष वैज्ञानिक हैमिल्टन ओ स्मीथ के अनुसार हमें सिंथेटिक जिंदगी और कृत्रिम जिंदगी के भेद को समझना चाहिए. वेंटर और उनकी टीम ने क्रोमोज़ोम को फिर से डिजाइन कर एक जीवित बैक्टेरियम के कोष में डाला. उस कोष ने उस जिनोम को स्वीकार कर उसे पनपने दिया. परंतु यह कैसे हुआ? कोष का पनपना अभी भी प्रकृति पर निर्भर है. हमने क्रोमोज़ोम को बदला है परंतु जीवन का पनपना अभी भी प्रकृति के हाथ में है. हमने सिंथेटिक जिंदगी बना ली है परंतु वह पूरी तरह से कृत्रिम नहीं है.

भारत के जिनेटिक विशेषज्ञ डॉ. पी. एम. भार्गव ने एक अंग्रेजी अखबार को बताया कि वेंटर के कार्य को बढा चढा कर बताया जा रहा है. उनकी टीम ने एक कोष को लिया. उसके डीएनए को निकाला और उसकी जगह अन्य क्रोमोज़ोम या जिनेटिक मैटेरियल डाल दिया. इसे कृत्रिम जिंदगी नहीं कह सकते. यह जिनेटिक इंजीनियरिंग है.

एक कोषों में लाखों कोम्पोनेट होते हैं. हम उन लाखों कोम्पोनेंट में से अपनी पसंद के अलग अलग कोम्पोनेट लेकर उन्हें जोडकर एक नई जिंदगी बना सकते हैं. यह जिनेटिक इंजीनियरिंग जरूर है कृत्रिम जिंदगी नहीं.

परंतु फिर भी वेंटर और उनकी टीम ने जिनोम को रसायनों के माध्यम से फिर से डिजाइन करने में सफलता जरूर पाई है. क्या यह एक बड़ी उपलब्धि है?

कुछ जिनेटिक विशेषज्ञ इससे भी सहमत नहीं है. वस्तुत: इस तरह का यह पहला प्रयास भी नहीं है. दूसरी तरफ जैसा की बताया जा रहा है कि इससे भविष्य में कृत्रिम ईंधन तैयार किया जा सकेगा - यह भी दूर की कौड़ी लगता है. क्योंकि अभी तक जिस तरह के जीनोम डीकोड कर उसमें बदलाव किया गया है वह काफी संक्षिप्त स्वरूप का है. जबकि कार्बन जैसे तत्वों की जिनेटिक सरंचना काफी जटिल होती है..

विज्ञान जगत .क्या क्रैग वेंटर ने "भगवान" बनने की कोशिश की है? क्या इंसान ने कृत्रिम जिंदगी को बनाने में सफलता हासिल की है? क्या कभी हम जिंदगी की परिभाषा बदल पाएंगे? इस सवाल के जवाब ढूंढने का सिलसिला शुरू हो चुका है और दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिक और जिनेटिक विशेषज्ञ अपनी अपनी राय रख रहे हैं.

परंतु इतना तो स्पष्ट है कि जैसा कि बताया जा रहा है - क्रैग वेंटर और उनकी टीम ने कृत्रिम जिंदगी बना लेने में सफलता हासिल की है - सच नहीं है. हमारा विज्ञान अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुँच पाया है. क्रैग वेंटर और उनकी टीम की उपलब्धि निसंदेह काफी बड़ी है और इससे भविष्य में कई लाभ हो सकते हैं (या नुकसान भी) परंतु यह कहना कि वेंटर ने भगवान बनकर नई जिंदगी बना ली गलत है.

आइए देखें कि वेंटर और उनकी टीम ने अपने लेब में क्या किया था?

जिनेटिक कोड और डीएनए शृंखला में बदलाव कर अपने हिसाब से सम्पादित करने का कार्य वर्षों से जारी है. और इसमें कई भारतीय वैज्ञानिकों सहित दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सफलता मिलती रही है.

क्रैग वेंटर जिनेटिक विज्ञान के विशेषज्ञ हैं और वे पहले से सुर्खियाँ बटोरते आए हैं. उन्होने इंसान के जिनेटिक कोड को रेखांकित करने में महत्वपूर्ण पात्र निभाया था. 6 अक्टूबर 2007 को उन्होनें घोषणा की थी कि उनकी टीम ने रसायनों का इस्तेमाल कर सिंथेटिक क्रोमोज़ोम बनाने में सफलता हासिल की है. इसके दूसरे दिन उनके सहयोगी पैट मूनी ने कहा कि वेंटर ने एक ऐसा 'चैसिस" बना दिया है जिस पर आप कुछ भी बना सकते हैं.

इसके बाद से डीएनए शृंखला को सम्पादित कर किसी बैक्टेरियम के शरीर में दाखिल सम्पादित जीवन बनाने का कार्य शुरू हो गया, जिसमें लगभग हर बार असफलता हासिल हुई.

परंतु मई 2010 में क्रैग वेंटर और उनकी टीम को सफलता हासिल हुई. उन्होनें माइकोप्लाज़्मा मायकोइड्स [Mycoplasma Mycoides] बैक्टेरियम के जीनोम को लेकर उसे कम्प्यूटर पर सम्पादित किया. और उसके बाद इस सिंथेसाइज़्ड जीनोम को मायकोप्लाज़्मा कैप्रिकोलम [Mycoplasma Capricolum] बैक्टेरियम के कोष के अंदर दाखिल किया. इस बैक्टेरियम का डीएनए पहले से ही निकाल दिया गया था.

वेंटर और उनकी टीम ने बाद में इस बैक्टेरियम को पनपने के लिए छोड़ दिया. हालाँकि उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी कि वह पनप पाएगा. वे और उनकी टीम सप्ताहांत की छुट्टियाँ मनाने चले गए. जब उनकी टीम दो दिन बाद लैब पर लौटी तो आश्चर्यचकित रह गई. वह सम्पादित जिनोम वाला बैक्टेरियम तेजी से पनपते हुए फैल रहा था. एक नई प्रकार की जिंदगी जन्म ले चुकी थी.

लेकिन यह पूरी तरह से कृत्रिम जिंदगी नहीं है. शीर्ष वैज्ञानिक हैमिल्टन ओ स्मीथ के अनुसार हमें सिंथेटिक जिंदगी और कृत्रिम जिंदगी के भेद को समझना चाहिए. वेंटर और उनकी टीम ने क्रोमोज़ोम को फिर से डिजाइन कर एक जीवित बैक्टेरियम के कोष में डाला. उस कोष ने उस जिनोम को स्वीकार कर उसे पनपने दिया. परंतु यह कैसे हुआ? कोष का पनपना अभी भी प्रकृति पर निर्भर है. हमने क्रोमोज़ोम को बदला है परंतु जीवन का पनपना अभी भी प्रकृति के हाथ में है. हमने सिंथेटिक जिंदगी बना ली है परंतु वह पूरी तरह से कृत्रिम नहीं है.

भारत के जिनेटिक विशेषज्ञ डॉ. पी. एम. भार्गव ने एक अंग्रेजी अखबार को बताया कि वेंटर के कार्य को बढा चढा कर बताया जा रहा है. उनकी टीम ने एक कोष को लिया. उसके डीएनए को निकाला और उसकी जगह अन्य क्रोमोज़ोम या जिनेटिक मैटेरियल डाल दिया. इसे कृत्रिम जिंदगी नहीं कह सकते. यह जिनेटिक इंजीनियरिंग है.

एक कोषों में लाखों कोम्पोनेट होते हैं. हम उन लाखों कोम्पोनेंट में से अपनी पसंद के अलग अलग कोम्पोनेट लेकर उन्हें जोडकर एक नई जिंदगी बना सकते हैं. यह जिनेटिक इंजीनियरिंग जरूर है कृत्रिम जिंदगी नहीं.

परंतु फिर भी वेंटर और उनकी टीम ने जिनोम को रसायनों के माध्यम से फिर से डिजाइन करने में सफलता जरूर पाई है. क्या यह एक बड़ी उपलब्धि है?

कुछ जिनेटिक विशेषज्ञ इससे भी सहमत नहीं है. वस्तुत: इस तरह का यह पहला प्रयास भी नहीं है. दूसरी तरफ जैसा की बताया जा रहा है कि इससे भविष्य में कृत्रिम ईंधन तैयार किया जा सकेगा - यह भी दूर की कौड़ी लगता है. क्योंकि अभी तक जिस तरह के जीनोम डीकोड कर उसमें बदलाव किया गया है वह काफी संक्षिप्त स्वरूप का है. जबकि कार्बन जैसे तत्वों की जिनेटिक सरंचना काफी जटिल होती है..

डायनासोरों का राज खोलेगा पैलियोथर्मोमीटर

अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एक ऐसी तकनीक का विकास किया है, जो डायनासोरों की प्रवृत्ति का खुलासा करेगी कि वे जलवायु के हिसाब से अपने शरीर के तापमान को बदल सकते थे या नहीं। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने ऐसी तकनीक का विकास किया है जिसके तहत इन जीवों की हडि्डयों, दांत और अंडों के खोल में मौजूद आइसोटोप से पता चलाया जा सकेगा कि इनके शरीर की प्रवृत्ति कैसी थी।

पैलियोथर्मोमीटर नामक इस तकनीक के बारे में जानकारी प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकैडमी ऑफ साइंसेज’ के हालिया अंक में प्रकाशित हुई है। शोध में शामिल दल के वैज्ञानिक कार्बन-13 और ऑक्सीजन-18 की सांद्रता का अध्ययन करेंगे जो आइसोटोप्स हैं।

अध्ययन दल का नेतृत्व करने वाले प्रो जॉन ईलेर ने बताया ‘ऐसा नहीं है कि हम यह पता करेंगे कि उस दौर में अगर डायनासोर का तापमान थर्मामीटर से दर्ज करते तो कितना होता। लेकिन यह बहुत कुछ उससे मिलता जुलता ही होगा।’ बहरहाल, नयी तकनीक में दो दुर्लभ आइसोटोप- कार्बन 13 और ऑक्सीजन 18 के सांद्रण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अध्ययन दल के एक सदस्य रॉबर्ट ईगल ने बताया ‘दोनों ही आइसोटोप्स भारी होते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन इनके करीब आने की प्रक्रिया तापमान पर निर्भर करती है। अगर तापमान अधिक हो तो ये आइसोटोप बिखरे रहते हैं लेकिन एक दूसरे के पास नहीं रहते। कम तापमान पर ये एक दूसरे के करीब एकत्र हो जाते हैं।’ उन्होंने बताया कि जिंदा प्राणियों में यह प्रक्रिया क्रिस्टलाइन लैटीस में देखी जा सकती है।

क्रिस्टलाइन लैटीज बायोएपेटाइट नामक खनिज बनाती है जिससे हडि्डयां, दांतों का इनैमल, अंडों का खोल और शरीर के अन्य कठोर हिस्से निर्मित होते हैं। ईगल ने बताया ‘जब हडि्डयां या दांतों के इनैमल का निर्माण किया जाता है तो खनिज का निक्षेप रक्त से बाहर आ जाता है। ऐसे में आईसोटोप्स की संरचना को फ्रीज कर लाखों साल तक रखा जा सकता है।’ अब अनुसंधानकर्ता इसी तकनीक की मदद से यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि डायनासोर के शरीर का तापमान जलवायु के अनुकूल था या प्रतिकूल।

डायनासोरों का राज खोलेगा पैलियोथर्मोमीटर

अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एक ऐसी तकनीक का विकास किया है, जो डायनासोरों की प्रवृत्ति का खुलासा करेगी कि वे जलवायु के हिसाब से अपने शरीर के तापमान को बदल सकते थे या नहीं। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने ऐसी तकनीक का विकास किया है जिसके तहत इन जीवों की हडि्डयों, दांत और अंडों के खोल में मौजूद आइसोटोप से पता चलाया जा सकेगा कि इनके शरीर की प्रवृत्ति कैसी थी।

पैलियोथर्मोमीटर नामक इस तकनीक के बारे में जानकारी प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकैडमी ऑफ साइंसेज’ के हालिया अंक में प्रकाशित हुई है। शोध में शामिल दल के वैज्ञानिक कार्बन-13 और ऑक्सीजन-18 की सांद्रता का अध्ययन करेंगे जो आइसोटोप्स हैं।

अध्ययन दल का नेतृत्व करने वाले प्रो जॉन ईलेर ने बताया ‘ऐसा नहीं है कि हम यह पता करेंगे कि उस दौर में अगर डायनासोर का तापमान थर्मामीटर से दर्ज करते तो कितना होता। लेकिन यह बहुत कुछ उससे मिलता जुलता ही होगा।’ बहरहाल, नयी तकनीक में दो दुर्लभ आइसोटोप- कार्बन 13 और ऑक्सीजन 18 के सांद्रण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अध्ययन दल के एक सदस्य रॉबर्ट ईगल ने बताया ‘दोनों ही आइसोटोप्स भारी होते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन इनके करीब आने की प्रक्रिया तापमान पर निर्भर करती है। अगर तापमान अधिक हो तो ये आइसोटोप बिखरे रहते हैं लेकिन एक दूसरे के पास नहीं रहते। कम तापमान पर ये एक दूसरे के करीब एकत्र हो जाते हैं।’ उन्होंने बताया कि जिंदा प्राणियों में यह प्रक्रिया क्रिस्टलाइन लैटीस में देखी जा सकती है।

क्रिस्टलाइन लैटीज बायोएपेटाइट नामक खनिज बनाती है जिससे हडि्डयां, दांतों का इनैमल, अंडों का खोल और शरीर के अन्य कठोर हिस्से निर्मित होते हैं। ईगल ने बताया ‘जब हडि्डयां या दांतों के इनैमल का निर्माण किया जाता है तो खनिज का निक्षेप रक्त से बाहर आ जाता है। ऐसे में आईसोटोप्स की संरचना को फ्रीज कर लाखों साल तक रखा जा सकता है।’ अब अनुसंधानकर्ता इसी तकनीक की मदद से यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि डायनासोर के शरीर का तापमान जलवायु के अनुकूल था या प्रतिकूल।

बायो-प्रिंटर से बन जाएंगे दिल और दात!

प्रिंटर का इस्तेमाल तो हम अपने आफिस में करते ही हैं। लेकिन अगर आपको प्रिंटर से ही रक्त वाहिकाएं और दिल जैसे शरीर के जीवित अंग मिलने लगें, तो होगी न दातों तले अंगुली दबाने वाली बात!

आने वाले कुछ सालों में ऐसा होने जा रहा है। वैज्ञानिकों ने ऐसा 3डी 'बायो प्रिंटर' बनाने का दावा किया है, जो मानव शरीर के नए धड़कते अंग बना सकेगा। पांच से दस सालों में यह प्रिंटर बाजार में उपलब्ध होगा।

मरीजों को अंग प्रत्यारोपण करवाने के लिए अपने मेल का अंग मिलने में महीनों या कभी-कभी सालों लग जाते हैं। लेकिन 3डी 'बायो प्रिंटर' ये झंझट खत्म कर देगा।

अमेरिका की कंपनी 'आर्गेनोवो' ने बनाया है यह अद्भुत प्रिंटर। अभी यह प्रिंटर रक्त शिराएं बना रहा है। इसको बनाने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि इसके द्वारा बनी रक्त शिराओं का इस्तेमाल अगले पांच साल में हृदय की बाइपास सर्जरी में किया जा सकेगा। इतना ही नहीं यह प्रिंटर दिल, दांत और हड्डियों जैसे अंगों को भी अगले दस सालों में बना लेगा।

यह तकनीक औद्योगिक जगत में विख्यात 3डी माडल पर ही आधारित है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यह प्रिंटर अंगों को बनाने में प्लास्टिक की बजाय जीवित ऊतकों का इस्तेमाल करता है। इस 'बायो प्रिंटर' की पहली प्रोटोटाइप मशीन साल के अंत तक परीक्षण के लिए उपलब्ध होगी।

यह प्रिंटर मरीजों की कोशिकाओं का ही प्रयोग करता है, जिससे कि ब्लड ग्रुप मैच करने का या किसी और चीज की समस्या न हो। यह मशीन कोशिकाओं को एक के ऊपर एक जोड़कर ऊतक बनाती है। फिर उन ऊतकों को जोड़कर अंग बना दिए जाते हैं। एक रक्त वाहिका को बनने में एक घंटे का समय लगता है।

'आर्गेनोवो' कंपनी के चीफ एक्जीक्यूटिव कीथ मर्फी ने 'इंजीनियर' मैग्जीन को बताया, 'यह मशीन सर्जनों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इससे कभी भी मरीज की जरूरत के मुताबिक ऊतक और अंग बनाए जा सकेंगे।'

आने वाले कुछ सालों में ऐसा होने जा रहा है। वैज्ञानिकों ने ऐसा 3डी 'बायो प्रिंटर' बनाने का दावा किया है, जो मानव शरीर के नए धड़कते अंग बना सकेगा। पांच से दस सालों में यह प्रिंटर बाजार में उपलब्ध होगा।

मरीजों को अंग प्रत्यारोपण करवाने के लिए अपने मेल का अंग मिलने में महीनों या कभी-कभी सालों लग जाते हैं। लेकिन 3डी 'बायो प्रिंटर' ये झंझट खत्म कर देगा।

अमेरिका की कंपनी 'आर्गेनोवो' ने बनाया है यह अद्भुत प्रिंटर। अभी यह प्रिंटर रक्त शिराएं बना रहा है। इसको बनाने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि इसके द्वारा बनी रक्त शिराओं का इस्तेमाल अगले पांच साल में हृदय की बाइपास सर्जरी में किया जा सकेगा। इतना ही नहीं यह प्रिंटर दिल, दांत और हड्डियों जैसे अंगों को भी अगले दस सालों में बना लेगा।

यह तकनीक औद्योगिक जगत में विख्यात 3डी माडल पर ही आधारित है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यह प्रिंटर अंगों को बनाने में प्लास्टिक की बजाय जीवित ऊतकों का इस्तेमाल करता है। इस 'बायो प्रिंटर' की पहली प्रोटोटाइप मशीन साल के अंत तक परीक्षण के लिए उपलब्ध होगी।

यह प्रिंटर मरीजों की कोशिकाओं का ही प्रयोग करता है, जिससे कि ब्लड ग्रुप मैच करने का या किसी और चीज की समस्या न हो। यह मशीन कोशिकाओं को एक के ऊपर एक जोड़कर ऊतक बनाती है। फिर उन ऊतकों को जोड़कर अंग बना दिए जाते हैं। एक रक्त वाहिका को बनने में एक घंटे का समय लगता है।

'आर्गेनोवो' कंपनी के चीफ एक्जीक्यूटिव कीथ मर्फी ने 'इंजीनियर' मैग्जीन को बताया, 'यह मशीन सर्जनों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इससे कभी भी मरीज की जरूरत के मुताबिक ऊतक और अंग बनाए जा सकेंगे।'

Subscribe to:

Posts (Atom)

-

Hi I am Susheel Dwivedi.....Wishing you a happy new year 2010