A blog for BIOLOGY students by : Susheel Dwivedi PGT Biology Kendriya Vidyalaya Secter J Aliganj Lucknow U P

Friday, June 4, 2010

"ब्लैक बॉक्स" के बारे 7 तथ्य

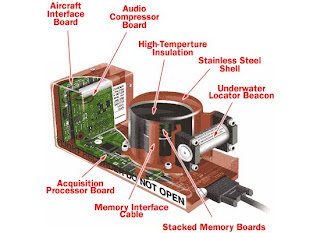

.जब भी कभी कोई विमान दुर्घटना होती है तो यात्रियों को बचाने के अभियान के बाद सबसे पहला कार्य जो किया जाता है वह होता है विमान के "ब्लैक बॉक्स" को ढूंढना. ब्लैक बॉक्स में दर्ज जानकारी विमान दुर्घटना के सम्भावित कारणों का पता लगाने में महत्वपूर्ण भाग अदा

करती है. आइए जानें ब्लैक बॉक्स से संबंधित 7 महत्वपूर्ण तथ्य:

ब्लैक बॉक्स का रंग

ब्लैक बॉक्स का रंग काला नहीं होता. अधिकतर ब्लैक बॉक्स का रंग चटकदार केसरी होता है. इसके पीछे की वजह यह है कि विमान दुर्घटना के बाद मलबे में से काले रंग के ब्लैक बॉक्स को ढूंढना कठीन हो सकता है. परंतु चटकदार केसरी रंग के डिब्बे की पहचान करना सरल है.

ब्लैक बॉक्स का नाम ब्लैक बॉक्स क्यों?

ब्लैक बॉक्स के नाम के पीछे कोई इंजीनियरिंग या वैज्ञानिक सोच नहीं है. ब्लैक बॉक्स का नाम दरअसल उसके उपयोग के पीछे की वजह से रखा गया है. ब्लैक बॉक्स की आवश्यकता दुर्घटना के पश्चात पड़ती है. इसलिए इसे काला डिब्बा कहते हैं.

कहाँ होता है

ब्लैक बॉक्स विमान के एकदम पीछे के हिस्से में लगाया जाता है, कॉकपिट में नहीं. ऐसा इसलिए क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त विमान का पीछे का हिस्सा सबसे कम प्रभावित होता है और इसलिए ब्लैक बॉक्स के बच जाने की सम्भावना अधिक रहती है.

ब्लैक बॉक्स क्या अकेली ऐसी डिवाइज होती है?

नहीं ब्लैक बॉक्स दरअसल दो डिवाइज़ों का मिलाजुला स्वरूप है. एक डिवाइज़ को डिजिटल कॉकपिट वोइस रिकार्डर और दूसरी डिवाइज़ को फ्लाइट डेटा रिकार्डर कहा जाता है. दोनों डिवाइज़ों के कार्य अलग होते है.

डिजिटल कॉकपिट वोइस रिकार्डर कॉकपिट में की जा रही समस्त बातचीत और एयर ट्राफिक कंट्रोलर से हो रही बातचीत की डिजिटल रिकार्डिंग करती है. यह डिवाइज़ काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है दुर्घटना के ठीक पहले क्या बात हुई थी. इससे दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में सरलता रहती है.

दूसरी डिवाइज़ - फ्लाइट डेटा रिकार्डर - एयरक्राफ्ट के इतिहास को दर्ज करती है, जैसे कि, गति कितनी थी, एंजिन थ्रस्ट कितना था, ऊँचाई कितनी थी, आदि.

कैसा होता है ब्लैक बॉक्स?

ब्लैक बॉक्स का आकार जूते के डिब्बे जितना होता है. इसका आवरण सोलिड स्टील से बना होता है और यह अत्यधिक गर्मी को भी सहन कर सकता है. इसकी बाहरी सतह पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाई जाती है.

यदि विमान समुद्र में गिर जाए तो ब्लैक बॉक्स कैसे ढूंढेंगे?

ब्लैक बॉक्स के अंदर एक अंडरवाटर लोकेटिंग डिवाइज होती है. यह डिवाइज पानी के सम्पर्क में आते ही स्वत: काम करना शुरू कर देती है और सिग्नल प्रवाहित होने लगते हैं. इससे खोजी दल को पानी के भीतर से इसको निकालना सरल हो जाता है.

कैसे काम आता है ब्लैक बॉक्स?

दुर्घटना के बाद विशेषज्ञ ब्लैक बॉक्स में दर्ज आँकड़ों का विश्लेषण करते हैं. उनका मुख्य उद्देश्य यह जानना होता है क्या विमान में कोई खराबी आई थी? तथा क्या विमान तय मानकों के विपरित उड रहा था? क्या पायलट ने एयर ट्राफिक कंट्रोलर के निर्देशों की अनदेखी की?

आदि.

susheel Dwivedi

Banaras Hindu University

Varanasi

2 नहीं बल्कि 3 अभिभावकों से जन्म लेगी संतान .

विज्ञान जगत .इसे विज्ञान का एक और चमत्कार कह सकते हैं. बहुत जल्द ऐसे शिशु जन्म लेंगे जिनके अभिभावक या प्राकृतिक माता-पिता दो नहीं बल्कि तीन होंगे. यानी ऐसे शिशुओं के शरीर में दो नहीं बल्कि तीन अभिभावकों के अंश होंगे.

ऐसा अगले तीन वर्ष के भीतर हो सकता है. द टाइम्स की खबर के अनुसार ब्रिटिश शोधकर्ताओं की मेहनत सफल रहती है तो भविष्य में हमारी संतानों को कोई भी घातक वंशानुगत बिमारी नहीं होगी.

जिनेटिक खराबी की वजह से शिशुओं अपने जन्म के साथ कई बिमारियों को लेकर आते हैं. शिशुओं को अपनी माँ, पिता या दोनों से वंशानुगत बिमारियाँ मिलने की सम्भावना रहती है. परंतु ब्रिटेन की न्यू कैसल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक विकसित कर इस सम्भावना को खत्म करने में सफलता हासिल की है.

इन वैज्ञानिकों ने दो अंडकोषों के डीएनए को मिलाने में तथा डीएनए शृंखला में बदलाव कर जिनेटिक रूप से सम्पादित भ्रुण तैयार करने में सफलता पाई है. इससे जन्म लेने वाले शिशु के शरीर में कोई भी जिनेटिक डिसऑर्डर नहीं होगा.

इस तकनीक के माध्यम मिशोकोंड्रिया [Mitochondria] को ठीक किया जाता है जो दिल की बिमारियों, यकृत की बिमारियों, न्यूरोलोजी से संबंधित बिमारियों के लिए जिम्मेदार होता है. मिशोकोंड्रिया माता-पिता से उनकी संतान तक पहुँचता है और यदि इसमें खराबी रह जाए तो संतान को भी कई बिमारियाँ होने की सम्भावना रहती है. परंतु इस नई तकनीक की मदद से इसकी डीएनए प्रोफाइल में बदलवा कर दिया जाता है और इससे संतान दो नहीं बल्कि तीन लोगों से जिनेटिक प्रोफाइल प्राप्त करता है और स्वस्थ रहता है.

इस तकनीक से जन्म लेने वाले शिशु के शरीर में 99.8% डीएनए अपने मूल माता पिता से आते हैं और बाकी किसी अन्य स्वस्थ महिला के शरीर से, जिसे मिशोकोंड्रियल डॉनर कहा जाता है.

लेकिन इस तकनीक को अभी पूर्ण रूप से विकसित किया जाना बाकी है. हालाँकि लेबोरेटरी में बंदरों पर किए गए परीक्षण सफल रहे हैं और इसलिए वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आगामी 3 वर्षों के भीतर यह तकनीक इंसानों के लिहाज से विकसित हो जाएगी.

परंतु अड़चने और भी हैं. इस तकनीक के माध्यम से जन्म लेने वाले संतान को लेकर कानूनी दाँवपेच किए जा सकते हैं और इसके लिए कानूनों में भी बदलाव की आवश्यकता रहेगी. एक खबर के अनुसार ब्रिटिश सांसद अभी इस तरह की किसी तकनीक के पक्ष में नहीं हैं..

ऐसा अगले तीन वर्ष के भीतर हो सकता है. द टाइम्स की खबर के अनुसार ब्रिटिश शोधकर्ताओं की मेहनत सफल रहती है तो भविष्य में हमारी संतानों को कोई भी घातक वंशानुगत बिमारी नहीं होगी.

जिनेटिक खराबी की वजह से शिशुओं अपने जन्म के साथ कई बिमारियों को लेकर आते हैं. शिशुओं को अपनी माँ, पिता या दोनों से वंशानुगत बिमारियाँ मिलने की सम्भावना रहती है. परंतु ब्रिटेन की न्यू कैसल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक विकसित कर इस सम्भावना को खत्म करने में सफलता हासिल की है.

इन वैज्ञानिकों ने दो अंडकोषों के डीएनए को मिलाने में तथा डीएनए शृंखला में बदलाव कर जिनेटिक रूप से सम्पादित भ्रुण तैयार करने में सफलता पाई है. इससे जन्म लेने वाले शिशु के शरीर में कोई भी जिनेटिक डिसऑर्डर नहीं होगा.

इस तकनीक के माध्यम मिशोकोंड्रिया [Mitochondria] को ठीक किया जाता है जो दिल की बिमारियों, यकृत की बिमारियों, न्यूरोलोजी से संबंधित बिमारियों के लिए जिम्मेदार होता है. मिशोकोंड्रिया माता-पिता से उनकी संतान तक पहुँचता है और यदि इसमें खराबी रह जाए तो संतान को भी कई बिमारियाँ होने की सम्भावना रहती है. परंतु इस नई तकनीक की मदद से इसकी डीएनए प्रोफाइल में बदलवा कर दिया जाता है और इससे संतान दो नहीं बल्कि तीन लोगों से जिनेटिक प्रोफाइल प्राप्त करता है और स्वस्थ रहता है.

इस तकनीक से जन्म लेने वाले शिशु के शरीर में 99.8% डीएनए अपने मूल माता पिता से आते हैं और बाकी किसी अन्य स्वस्थ महिला के शरीर से, जिसे मिशोकोंड्रियल डॉनर कहा जाता है.

लेकिन इस तकनीक को अभी पूर्ण रूप से विकसित किया जाना बाकी है. हालाँकि लेबोरेटरी में बंदरों पर किए गए परीक्षण सफल रहे हैं और इसलिए वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आगामी 3 वर्षों के भीतर यह तकनीक इंसानों के लिहाज से विकसित हो जाएगी.

परंतु अड़चने और भी हैं. इस तकनीक के माध्यम से जन्म लेने वाले संतान को लेकर कानूनी दाँवपेच किए जा सकते हैं और इसके लिए कानूनों में भी बदलाव की आवश्यकता रहेगी. एक खबर के अनुसार ब्रिटिश सांसद अभी इस तरह की किसी तकनीक के पक्ष में नहीं हैं..

हम कितनी गर्मी सहन कर सकते हैं?

. 1942 को इज़रायल के तिरात जवी नामक स्थल पर पारा 53.9 डिग्री को छू रहा था. यह एक रिकार्ड है - सबसे अधिक गर्मी [हवा में]. 2005 में इरान के ल्यूट रेगिस्तान की मिट्टी की गर्मी 70.7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड की गई. यह भी एक रिकार्ड है [सर्वाधिक भू गर्मी]. भारत की बात करें तो हाल ही में महाराष्ट्र के वर्धा में पारे ने 47 डिग्री सेल्सियस को छूआ है.

सवाल यह है कि हम कितनी गर्मी सहन कर सकते हैं? तपती दुपहरी में बाहर निकल कर काम करने वाले लोगों को यह सवाल शायद अच्छा ना लगे परंतु इस सवाल का जवाब ढूंढने के प्रयास अरसे से होते रहे हैं. दो सदी पहले रोयल सोसाइटी ऑफ लंडन के चार्ल्स ब्लेडन, बोटनिज़र जोसेफ और डैनियल सोलेंडर ने खुद के ऊपर परीक्षण कर जाँच की थी कि इंसान कितनी गर्मी सहन कर सकते हैं. उन्होनें एक छोटा सा कमरा बनाया जिसे अत्यधिक गर्म किया गया. इस कमरे का तापमान 100 डिग्री से. से भी अधिक कर दिया गया और उसके बाद इन तीनों ने इस कमरे में प्रवेश किया. ये लोग इस कमरे में 8 मिनट तक रह पाए. उनकी नज़र के सामने एक अंडे का ऑमलेट तैयार हो चुका था.

ये तीनों बच गए. और इसकी वजह है उनके शरीर के द्वारा छोड़ा गया पसीना. इंसान का शरीर को ठंडा रखने का सिस्टम भयंकर गर्मी में भी उसे बचाए रखता है. गर्मी बढने पर शरीर पसीना छोड़ने लगता है और इससे चमड़ी को ठंडक पहुँचती है. लेकिन यह पसीना शरीर के पानी और अन्य तत्वों को भी बाहर निकालता है और इससे शरीर में पानी की कमी होने लगती है जिसकी त्वरित भरपाई ना करने से जान का खतरा हो सकता है.

डीआरडीओ से जुडे वैज्ञानिक डॉ. टी.पी. बाबुराज के अनुसार 2% तक पानी उत्सर्जित होने से शरीर को नुकसान नहीं पहुँचता परंतु जब 4 से 5% तक पानी उत्सर्जित हो जाता है तब कार्डिआक अरेस्ट हो सकता है और मल्टिपल ओर्गन फैइलर भी.

शरीर का तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस पर बना रहता है. इसमें 1 डिग्री तक का बदलाव सम्भव है. शरीर प्रयत्न करता है कि उसका तापमान इतना ही बना रहे. लेकिन यदि इससे अधिक तापमान हो जाए तो "पर्थरमिया" की स्थिति बन जाती है. इस स्थिति में चक्कर आने लगते हैं और मानसिक संतुलन गड़बडा जाता है. धमनियाँ चौड़ी हो जाती है और रक्त प्रवाह नीचे की ओर जाने लगता है.

गर्मी को सहन करने की क्षमता हर इंसान में अलग होती है. इस क्षमता को प्रशिक्षण के द्वारा बढाया जा सकता है. डीआरडीओ भारतीय सैनिकों को इसके लिए प्रशिक्षित करता है. क्योंकि राजस्थान की तपती धरती पर टेंक चलाने वाले सैनिकों को करीब 60 डिग्री से. का तापमान सहन करना पडता है, और वे ऐसा कर पाते हैं.

सवाल यह है कि हम कितनी गर्मी सहन कर सकते हैं? तपती दुपहरी में बाहर निकल कर काम करने वाले लोगों को यह सवाल शायद अच्छा ना लगे परंतु इस सवाल का जवाब ढूंढने के प्रयास अरसे से होते रहे हैं. दो सदी पहले रोयल सोसाइटी ऑफ लंडन के चार्ल्स ब्लेडन, बोटनिज़र जोसेफ और डैनियल सोलेंडर ने खुद के ऊपर परीक्षण कर जाँच की थी कि इंसान कितनी गर्मी सहन कर सकते हैं. उन्होनें एक छोटा सा कमरा बनाया जिसे अत्यधिक गर्म किया गया. इस कमरे का तापमान 100 डिग्री से. से भी अधिक कर दिया गया और उसके बाद इन तीनों ने इस कमरे में प्रवेश किया. ये लोग इस कमरे में 8 मिनट तक रह पाए. उनकी नज़र के सामने एक अंडे का ऑमलेट तैयार हो चुका था.

ये तीनों बच गए. और इसकी वजह है उनके शरीर के द्वारा छोड़ा गया पसीना. इंसान का शरीर को ठंडा रखने का सिस्टम भयंकर गर्मी में भी उसे बचाए रखता है. गर्मी बढने पर शरीर पसीना छोड़ने लगता है और इससे चमड़ी को ठंडक पहुँचती है. लेकिन यह पसीना शरीर के पानी और अन्य तत्वों को भी बाहर निकालता है और इससे शरीर में पानी की कमी होने लगती है जिसकी त्वरित भरपाई ना करने से जान का खतरा हो सकता है.

डीआरडीओ से जुडे वैज्ञानिक डॉ. टी.पी. बाबुराज के अनुसार 2% तक पानी उत्सर्जित होने से शरीर को नुकसान नहीं पहुँचता परंतु जब 4 से 5% तक पानी उत्सर्जित हो जाता है तब कार्डिआक अरेस्ट हो सकता है और मल्टिपल ओर्गन फैइलर भी.

शरीर का तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस पर बना रहता है. इसमें 1 डिग्री तक का बदलाव सम्भव है. शरीर प्रयत्न करता है कि उसका तापमान इतना ही बना रहे. लेकिन यदि इससे अधिक तापमान हो जाए तो "पर्थरमिया" की स्थिति बन जाती है. इस स्थिति में चक्कर आने लगते हैं और मानसिक संतुलन गड़बडा जाता है. धमनियाँ चौड़ी हो जाती है और रक्त प्रवाह नीचे की ओर जाने लगता है.

गर्मी को सहन करने की क्षमता हर इंसान में अलग होती है. इस क्षमता को प्रशिक्षण के द्वारा बढाया जा सकता है. डीआरडीओ भारतीय सैनिकों को इसके लिए प्रशिक्षित करता है. क्योंकि राजस्थान की तपती धरती पर टेंक चलाने वाले सैनिकों को करीब 60 डिग्री से. का तापमान सहन करना पडता है, और वे ऐसा कर पाते हैं.

हम कितनी गर्मी सहन कर सकते हैं?

1942 को इज़रायल के तिरात जवी नामक स्थल पर पारा 53.9 डिग्री को छू रहा था. यह एक रिकार्ड है - सबसे अधिक गर्मी [हवा में]. 2005 में इरान के ल्यूट रेगिस्तान की मिट्टी की गर्मी 70.7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड की गई. यह भी एक रिकार्ड है [सर्वाधिक भू गर्मी]. भारत की बात करें तो हाल ही में महाराष्ट्र के वर्धा में पारे ने 47 डिग्री सेल्सियस को छूआ है.

सवाल यह है कि हम कितनी गर्मी सहन कर सकते हैं? तपती दुपहरी में बाहर निकल कर काम करने वाले लोगों को यह सवाल शायद अच्छा ना लगे परंतु इस सवाल का जवाब ढूंढने के प्रयास अरसे से होते रहे हैं. दो सदी पहले रोयल सोसाइटी ऑफ लंडन के चार्ल्स ब्लेडन, बोटनिज़र जोसेफ और डैनियल सोलेंडर ने खुद के ऊपर परीक्षण कर जाँच की थी कि इंसान कितनी गर्मी सहन कर सकते हैं. उन्होनें एक छोटा सा कमरा बनाया जिसे अत्यधिक गर्म किया गया. इस कमरे का तापमान 100 डिग्री से. से भी अधिक कर दिया गया और उसके बाद इन तीनों ने इस कमरे में प्रवेश किया. ये लोग इस कमरे में 8 मिनट तक रह पाए. उनकी नज़र के सामने एक अंडे का ऑमलेट तैयार हो चुका था.

ये तीनों बच गए. और इसकी वजह है उनके शरीर के द्वारा छोड़ा गया पसीना. इंसान का शरीर को ठंडा रखने का सिस्टम भयंकर गर्मी में भी उसे बचाए रखता है. गर्मी बढने पर शरीर पसीना छोड़ने लगता है और इससे चमड़ी को ठंडक पहुँचती है. लेकिन यह पसीना शरीर के पानी और अन्य तत्वों को भी बाहर निकालता है और इससे शरीर में पानी की कमी होने लगती है जिसकी त्वरित भरपाई ना करने से जान का खतरा हो सकता है.

डीआरडीओ से जुडे वैज्ञानिक डॉ. टी.पी. बाबुराज के अनुसार 2% तक पानी उत्सर्जित होने से शरीर को नुकसान नहीं पहुँचता परंतु जब 4 से 5% तक पानी उत्सर्जित हो जाता है तब कार्डिआक अरेस्ट हो सकता है और मल्टिपल ओर्गन फैइलर भी.

शरीर का तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस पर बना रहता है. इसमें 1 डिग्री तक का बदलाव सम्भव है. शरीर प्रयत्न करता है कि उसका तापमान इतना ही बना रहे. लेकिन यदि इससे अधिक तापमान हो जाए तो "पर्थरमिया" की स्थिति बन जाती है. इस स्थिति में चक्कर आने लगते हैं और मानसिक संतुलन गड़बडा जाता है. धमनियाँ चौड़ी हो जाती है और रक्त प्रवाह नीचे की ओर जाने लगता है.

गर्मी को सहन करने की क्षमता हर इंसान में अलग होती है. इस क्षमता को प्रशिक्षण के द्वारा बढाया जा सकता है. डीआरडीओ भारतीय सैनिकों को इसके लिए प्रशिक्षित करता है. क्योंकि राजस्थान की तपती धरती पर टेंक चलाने वाले सैनिकों को करीब 60 डिग्री से. का तापमान सहन करना पडता है, और वे ऐसा कर पाते हैं.

By -

Susheel Dwivedi

Banaras Hindu University

Varanasi

Uttar Pradesh

India

सवाल यह है कि हम कितनी गर्मी सहन कर सकते हैं? तपती दुपहरी में बाहर निकल कर काम करने वाले लोगों को यह सवाल शायद अच्छा ना लगे परंतु इस सवाल का जवाब ढूंढने के प्रयास अरसे से होते रहे हैं. दो सदी पहले रोयल सोसाइटी ऑफ लंडन के चार्ल्स ब्लेडन, बोटनिज़र जोसेफ और डैनियल सोलेंडर ने खुद के ऊपर परीक्षण कर जाँच की थी कि इंसान कितनी गर्मी सहन कर सकते हैं. उन्होनें एक छोटा सा कमरा बनाया जिसे अत्यधिक गर्म किया गया. इस कमरे का तापमान 100 डिग्री से. से भी अधिक कर दिया गया और उसके बाद इन तीनों ने इस कमरे में प्रवेश किया. ये लोग इस कमरे में 8 मिनट तक रह पाए. उनकी नज़र के सामने एक अंडे का ऑमलेट तैयार हो चुका था.

ये तीनों बच गए. और इसकी वजह है उनके शरीर के द्वारा छोड़ा गया पसीना. इंसान का शरीर को ठंडा रखने का सिस्टम भयंकर गर्मी में भी उसे बचाए रखता है. गर्मी बढने पर शरीर पसीना छोड़ने लगता है और इससे चमड़ी को ठंडक पहुँचती है. लेकिन यह पसीना शरीर के पानी और अन्य तत्वों को भी बाहर निकालता है और इससे शरीर में पानी की कमी होने लगती है जिसकी त्वरित भरपाई ना करने से जान का खतरा हो सकता है.

डीआरडीओ से जुडे वैज्ञानिक डॉ. टी.पी. बाबुराज के अनुसार 2% तक पानी उत्सर्जित होने से शरीर को नुकसान नहीं पहुँचता परंतु जब 4 से 5% तक पानी उत्सर्जित हो जाता है तब कार्डिआक अरेस्ट हो सकता है और मल्टिपल ओर्गन फैइलर भी.

शरीर का तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस पर बना रहता है. इसमें 1 डिग्री तक का बदलाव सम्भव है. शरीर प्रयत्न करता है कि उसका तापमान इतना ही बना रहे. लेकिन यदि इससे अधिक तापमान हो जाए तो "पर्थरमिया" की स्थिति बन जाती है. इस स्थिति में चक्कर आने लगते हैं और मानसिक संतुलन गड़बडा जाता है. धमनियाँ चौड़ी हो जाती है और रक्त प्रवाह नीचे की ओर जाने लगता है.

गर्मी को सहन करने की क्षमता हर इंसान में अलग होती है. इस क्षमता को प्रशिक्षण के द्वारा बढाया जा सकता है. डीआरडीओ भारतीय सैनिकों को इसके लिए प्रशिक्षित करता है. क्योंकि राजस्थान की तपती धरती पर टेंक चलाने वाले सैनिकों को करीब 60 डिग्री से. का तापमान सहन करना पडता है, और वे ऐसा कर पाते हैं.

By -

Susheel Dwivedi

Banaras Hindu University

Varanasi

Uttar Pradesh

India

कृत्रिम जिंदगी या सम्पादित जिनोम? सच्चाई क्या है? .

विज्ञान जगत .क्या क्रैग वेंटर ने "भगवान" बनने की कोशिश की है? क्या इंसान ने कृत्रिम जिंदगी को बनाने में सफलता हासिल की है? क्या कभी हम जिंदगी की परिभाषा बदल पाएंगे? इस सवाल के जवाब ढूंढने का सिलसिला शुरू हो चुका है और दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिक और जिनेटिक विशेषज्ञ अपनी अपनी राय रख रहे हैं.

परंतु इतना तो स्पष्ट है कि जैसा कि बताया जा रहा है - क्रैग वेंटर और उनकी टीम ने कृत्रिम जिंदगी बना लेने में सफलता हासिल की है - सच नहीं है. हमारा विज्ञान अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुँच पाया है. क्रैग वेंटर और उनकी टीम की उपलब्धि निसंदेह काफी बड़ी है और इससे भविष्य में कई लाभ हो सकते हैं (या नुकसान भी) परंतु यह कहना कि वेंटर ने भगवान बनकर नई जिंदगी बना ली गलत है.

आइए देखें कि वेंटर और उनकी टीम ने अपने लेब में क्या किया था?

जिनेटिक कोड और डीएनए शृंखला में बदलाव कर अपने हिसाब से सम्पादित करने का कार्य वर्षों से जारी है. और इसमें कई भारतीय वैज्ञानिकों सहित दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सफलता मिलती रही है

.

क्रैग वेंटर जिनेटिक विज्ञान के विशेषज्ञ हैं और वे पहले से सुर्खियाँ बटोरते आए हैं. उन्होने इंसान के जिनेटिक कोड को रेखांकित करने में महत्वपूर्ण पात्र निभाया था. 6 अक्टूबर 2007 को उन्होनें घोषणा की थी कि उनकी टीम ने रसायनों का इस्तेमाल कर सिंथेटिक क्रोमोज़ोम बनाने में सफलता हासिल की है. इसके दूसरे दिन उनके सहयोगी पैट मूनी ने कहा कि वेंटर ने एक ऐसा 'चैसिस" बना दिया है जिस पर आप कुछ भी बना सकते हैं.

इसके बाद से डीएनए शृंखला को सम्पादित कर किसी बैक्टेरियम के शरीर में दाखिल सम्पादित जीवन बनाने का कार्य शुरू हो गया, जिसमें लगभग हर बार असफलता हासिल हुई.

परंतु मई 2010 में क्रैग वेंटर और उनकी टीम को सफलता हासिल हुई. उन्होनें माइकोप्लाज़्मा मायकोइड्स [Mycoplasma Mycoides] बैक्टेरियम के जीनोम को लेकर उसे कम्प्यूटर पर सम्पादित किया. और उसके बाद इस सिंथेसाइज़्ड जीनोम को मायकोप्लाज़्मा कैप्रिकोलम [Mycoplasma Capricolum] बैक्टेरियम के कोष के अंदर दाखिल किया. इस बैक्टेरियम का डीएनए पहले से ही निकाल दिया गया था.

वेंटर और उनकी टीम ने बाद में इस बैक्टेरियम को पनपने के लिए छोड़ दिया. हालाँकि उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी कि वह पनप पाएगा. वे और उनकी टीम सप्ताहांत की छुट्टियाँ मनाने चले गए. जब उनकी टीम दो दिन बाद लैब पर लौटी तो आश्चर्यचकित रह गई. वह सम्पादित जिनोम वाला बैक्टेरियम तेजी से पनपते हुए फैल रहा था. एक नई प्रकार की जिंदगी जन्म ले चुकी थी.

लेकिन यह पूरी तरह से कृत्रिम जिंदगी नहीं है. शीर्ष वैज्ञानिक हैमिल्टन ओ स्मीथ के अनुसार हमें सिंथेटिक जिंदगी और कृत्रिम जिंदगी के भेद को समझना चाहिए. वेंटर और उनकी टीम ने क्रोमोज़ोम को फिर से डिजाइन कर एक जीवित बैक्टेरियम के कोष में डाला. उस कोष ने उस जिनोम को स्वीकार कर उसे पनपने दिया. परंतु यह कैसे हुआ? कोष का पनपना अभी भी प्रकृति पर निर्भर है. हमने क्रोमोज़ोम को बदला है परंतु जीवन का पनपना अभी भी प्रकृति के हाथ में है. हमने सिंथेटिक जिंदगी बना ली है परंतु वह पूरी तरह से कृत्रिम नहीं है.

भारत के जिनेटिक विशेषज्ञ डॉ. पी. एम. भार्गव ने एक अंग्रेजी अखबार को बताया कि वेंटर के कार्य को बढा चढा कर बताया जा रहा है. उनकी टीम ने एक कोष को लिया. उसके डीएनए को निकाला और उसकी जगह अन्य क्रोमोज़ोम या जिनेटिक मैटेरियल डाल दिया. इसे कृत्रिम जिंदगी नहीं कह सकते. यह जिनेटिक इंजीनियरिंग है.

एक कोषों में लाखों कोम्पोनेट होते हैं. हम उन लाखों कोम्पोनेंट में से अपनी पसंद के अलग अलग कोम्पोनेट लेकर उन्हें जोडकर एक नई जिंदगी बना सकते हैं. यह जिनेटिक इंजीनियरिंग जरूर है कृत्रिम जिंदगी नहीं.

परंतु फिर भी वेंटर और उनकी टीम ने जिनोम को रसायनों के माध्यम से फिर से डिजाइन करने में सफलता जरूर पाई है. क्या यह एक बड़ी उपलब्धि है?

कुछ जिनेटिक विशेषज्ञ इससे भी सहमत नहीं है. वस्तुत: इस तरह का यह पहला प्रयास भी नहीं है. दूसरी तरफ जैसा की बताया जा रहा है कि इससे भविष्य में कृत्रिम ईंधन तैयार किया जा सकेगा - यह भी दूर की कौड़ी लगता है. क्योंकि अभी तक जिस तरह के जीनोम डीकोड कर उसमें बदलाव किया गया है वह काफी संक्षिप्त स्वरूप का है. जबकि कार्बन जैसे तत्वों की जिनेटिक सरंचना काफी जटिल होती है.

By

Susheel Dwivedi

Village- Pawai

Post- Jariya

Distt- Hamirpur

U-P

Bundelkhand

Mob-09839110707

परंतु इतना तो स्पष्ट है कि जैसा कि बताया जा रहा है - क्रैग वेंटर और उनकी टीम ने कृत्रिम जिंदगी बना लेने में सफलता हासिल की है - सच नहीं है. हमारा विज्ञान अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुँच पाया है. क्रैग वेंटर और उनकी टीम की उपलब्धि निसंदेह काफी बड़ी है और इससे भविष्य में कई लाभ हो सकते हैं (या नुकसान भी) परंतु यह कहना कि वेंटर ने भगवान बनकर नई जिंदगी बना ली गलत है.

आइए देखें कि वेंटर और उनकी टीम ने अपने लेब में क्या किया था?

जिनेटिक कोड और डीएनए शृंखला में बदलाव कर अपने हिसाब से सम्पादित करने का कार्य वर्षों से जारी है. और इसमें कई भारतीय वैज्ञानिकों सहित दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सफलता मिलती रही है

.

क्रैग वेंटर जिनेटिक विज्ञान के विशेषज्ञ हैं और वे पहले से सुर्खियाँ बटोरते आए हैं. उन्होने इंसान के जिनेटिक कोड को रेखांकित करने में महत्वपूर्ण पात्र निभाया था. 6 अक्टूबर 2007 को उन्होनें घोषणा की थी कि उनकी टीम ने रसायनों का इस्तेमाल कर सिंथेटिक क्रोमोज़ोम बनाने में सफलता हासिल की है. इसके दूसरे दिन उनके सहयोगी पैट मूनी ने कहा कि वेंटर ने एक ऐसा 'चैसिस" बना दिया है जिस पर आप कुछ भी बना सकते हैं.

इसके बाद से डीएनए शृंखला को सम्पादित कर किसी बैक्टेरियम के शरीर में दाखिल सम्पादित जीवन बनाने का कार्य शुरू हो गया, जिसमें लगभग हर बार असफलता हासिल हुई.

परंतु मई 2010 में क्रैग वेंटर और उनकी टीम को सफलता हासिल हुई. उन्होनें माइकोप्लाज़्मा मायकोइड्स [Mycoplasma Mycoides] बैक्टेरियम के जीनोम को लेकर उसे कम्प्यूटर पर सम्पादित किया. और उसके बाद इस सिंथेसाइज़्ड जीनोम को मायकोप्लाज़्मा कैप्रिकोलम [Mycoplasma Capricolum] बैक्टेरियम के कोष के अंदर दाखिल किया. इस बैक्टेरियम का डीएनए पहले से ही निकाल दिया गया था.

वेंटर और उनकी टीम ने बाद में इस बैक्टेरियम को पनपने के लिए छोड़ दिया. हालाँकि उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी कि वह पनप पाएगा. वे और उनकी टीम सप्ताहांत की छुट्टियाँ मनाने चले गए. जब उनकी टीम दो दिन बाद लैब पर लौटी तो आश्चर्यचकित रह गई. वह सम्पादित जिनोम वाला बैक्टेरियम तेजी से पनपते हुए फैल रहा था. एक नई प्रकार की जिंदगी जन्म ले चुकी थी.

लेकिन यह पूरी तरह से कृत्रिम जिंदगी नहीं है. शीर्ष वैज्ञानिक हैमिल्टन ओ स्मीथ के अनुसार हमें सिंथेटिक जिंदगी और कृत्रिम जिंदगी के भेद को समझना चाहिए. वेंटर और उनकी टीम ने क्रोमोज़ोम को फिर से डिजाइन कर एक जीवित बैक्टेरियम के कोष में डाला. उस कोष ने उस जिनोम को स्वीकार कर उसे पनपने दिया. परंतु यह कैसे हुआ? कोष का पनपना अभी भी प्रकृति पर निर्भर है. हमने क्रोमोज़ोम को बदला है परंतु जीवन का पनपना अभी भी प्रकृति के हाथ में है. हमने सिंथेटिक जिंदगी बना ली है परंतु वह पूरी तरह से कृत्रिम नहीं है.

भारत के जिनेटिक विशेषज्ञ डॉ. पी. एम. भार्गव ने एक अंग्रेजी अखबार को बताया कि वेंटर के कार्य को बढा चढा कर बताया जा रहा है. उनकी टीम ने एक कोष को लिया. उसके डीएनए को निकाला और उसकी जगह अन्य क्रोमोज़ोम या जिनेटिक मैटेरियल डाल दिया. इसे कृत्रिम जिंदगी नहीं कह सकते. यह जिनेटिक इंजीनियरिंग है.

एक कोषों में लाखों कोम्पोनेट होते हैं. हम उन लाखों कोम्पोनेंट में से अपनी पसंद के अलग अलग कोम्पोनेट लेकर उन्हें जोडकर एक नई जिंदगी बना सकते हैं. यह जिनेटिक इंजीनियरिंग जरूर है कृत्रिम जिंदगी नहीं.

परंतु फिर भी वेंटर और उनकी टीम ने जिनोम को रसायनों के माध्यम से फिर से डिजाइन करने में सफलता जरूर पाई है. क्या यह एक बड़ी उपलब्धि है?

कुछ जिनेटिक विशेषज्ञ इससे भी सहमत नहीं है. वस्तुत: इस तरह का यह पहला प्रयास भी नहीं है. दूसरी तरफ जैसा की बताया जा रहा है कि इससे भविष्य में कृत्रिम ईंधन तैयार किया जा सकेगा - यह भी दूर की कौड़ी लगता है. क्योंकि अभी तक जिस तरह के जीनोम डीकोड कर उसमें बदलाव किया गया है वह काफी संक्षिप्त स्वरूप का है. जबकि कार्बन जैसे तत्वों की जिनेटिक सरंचना काफी जटिल होती है.

By

Susheel Dwivedi

Village- Pawai

Post- Jariya

Distt- Hamirpur

U-P

Bundelkhand

Mob-09839110707

इंसान के स्टेम सेल से बना कृत्रिम रेटिना .

विज्ञान जगत .दुनिया में करोड़ों लोग आँखों के रेटिना में बिमारी की वजह से ठीक से देख नहीं पाते. अकेले अमरीका में ही 1 करोड़ लोग इस बिमारी से ग्रसित हैं. इस प्रकार की बिमारियों की वजह से 55 वर्ष से अधिक उम्र के लोग अँधेपन के शिकार हो जाते हैं.

परंतु ऐसे लोगों के लिए अब आशा की एक किरण नज़र आई है. वैज्ञानिकों ने इंसान के स्टेम सेल का इस्तेमाल कर एक 8 परतों वाली शुरूआती अवस्था की रेटिना बनाने में सफलता हासिल की है. यह त्रिआयमी रेटिना और उसकी जटिल सरंचना करोडों लोगों की आँखों की रोशनी फिर से ला सकती है.

इस बारे में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया-इरविन के हैन्स कीर्स्टेड का कहना है कि - हमने कई कोषों का इस्तेमाल कर एक जटिल सरंचना बना ली है. रेटिना की बिमारियों से लड़ने में यह काफी उपयोगी सिद्ध होगी.

हैंस कीर्स्टेड और उनकी टीम ने इससे पहले रीढ की हड्डी पर लगी चोट को भी इस प्रकार की तकनीक की मदद से ठीक करने में सफलता पाई थी.

इस तकनीक को डिफर्नेशिएशन मेथड कहा जाता है और इसके माध्यम से कई प्रकार के कोषों को मिलाकर रेटिना तैयार की जाती है. परंतु यह काफी जटिल इंजीनियरिंग है. जैसा की कीर्स्टेड मानते हैं - इस प्रकार की जटिल टिस्यू सरंचना बनाने का यह पहला प्रयास है. हमने कई कोषों की परतों की मिलाकर ऐसी सरंचना तैयार की है जो साबित करती है कि कोष आधारित स्टेम टिस्यू की मदद से जटिल सरंचनाएँ बनाना सम्भव है.

कृत्रिम जिंदगी या सम्पादित जिनोम? सच्चाई क्या है? .

विज्ञान जगत .क्या क्रैग वेंटर ने "भगवान" बनने की कोशिश की है? क्या इंसान ने कृत्रिम जिंदगी को बनाने में सफलता हासिल की है? क्या कभी हम जिंदगी की परिभाषा बदल पाएंगे? इस सवाल के जवाब ढूंढने का सिलसिला शुरू हो चुका है और दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिक और जिनेटिक विशेषज्ञ अपनी अपनी राय रख रहे हैं.

परंतु इतना तो स्पष्ट है कि जैसा कि बताया जा रहा है - क्रैग वेंटर और उनकी टीम ने कृत्रिम जिंदगी बना लेने में सफलता हासिल की है - सच नहीं है. हमारा विज्ञान अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुँच पाया है. क्रैग वेंटर और उनकी टीम की उपलब्धि निसंदेह काफी बड़ी है और इससे भविष्य में कई लाभ हो सकते हैं (या नुकसान भी) परंतु यह कहना कि वेंटर ने भगवान बनकर नई जिंदगी बना ली गलत है.

आइए देखें कि वेंटर और उनकी टीम ने अपने लेब में क्या किया था?

जिनेटिक कोड और डीएनए शृंखला में बदलाव कर अपने हिसाब से सम्पादित करने का कार्य वर्षों से जारी है. और इसमें कई भारतीय वैज्ञानिकों सहित दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सफलता मिलती रही है.

क्रैग वेंटर जिनेटिक विज्ञान के विशेषज्ञ हैं और वे पहले से सुर्खियाँ बटोरते आए हैं. उन्होने इंसान के जिनेटिक कोड को रेखांकित करने में महत्वपूर्ण पात्र निभाया था. 6 अक्टूबर 2007 को उन्होनें घोषणा की थी कि उनकी टीम ने रसायनों का इस्तेमाल कर सिंथेटिक क्रोमोज़ोम बनाने में सफलता हासिल की है. इसके दूसरे दिन उनके सहयोगी पैट मूनी ने कहा कि वेंटर ने एक ऐसा 'चैसिस" बना दिया है जिस पर आप कुछ भी बना सकते हैं.

इसके बाद से डीएनए शृंखला को सम्पादित कर किसी बैक्टेरियम के शरीर में दाखिल सम्पादित जीवन बनाने का कार्य शुरू हो गया, जिसमें लगभग हर बार असफलता हासिल हुई.

परंतु मई 2010 में क्रैग वेंटर और उनकी टीम को सफलता हासिल हुई. उन्होनें माइकोप्लाज़्मा मायकोइड्स [Mycoplasma Mycoides] बैक्टेरियम के जीनोम को लेकर उसे कम्प्यूटर पर सम्पादित किया. और उसके बाद इस सिंथेसाइज़्ड जीनोम को मायकोप्लाज़्मा कैप्रिकोलम [Mycoplasma Capricolum] बैक्टेरियम के कोष के अंदर दाखिल किया. इस बैक्टेरियम का डीएनए पहले से ही निकाल दिया गया था.

वेंटर और उनकी टीम ने बाद में इस बैक्टेरियम को पनपने के लिए छोड़ दिया. हालाँकि उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी कि वह पनप पाएगा. वे और उनकी टीम सप्ताहांत की छुट्टियाँ मनाने चले गए. जब उनकी टीम दो दिन बाद लैब पर लौटी तो आश्चर्यचकित रह गई. वह सम्पादित जिनोम वाला बैक्टेरियम तेजी से पनपते हुए फैल रहा था. एक नई प्रकार की जिंदगी जन्म ले चुकी थी.

लेकिन यह पूरी तरह से कृत्रिम जिंदगी नहीं है. शीर्ष वैज्ञानिक हैमिल्टन ओ स्मीथ के अनुसार हमें सिंथेटिक जिंदगी और कृत्रिम जिंदगी के भेद को समझना चाहिए. वेंटर और उनकी टीम ने क्रोमोज़ोम को फिर से डिजाइन कर एक जीवित बैक्टेरियम के कोष में डाला. उस कोष ने उस जिनोम को स्वीकार कर उसे पनपने दिया. परंतु यह कैसे हुआ? कोष का पनपना अभी भी प्रकृति पर निर्भर है. हमने क्रोमोज़ोम को बदला है परंतु जीवन का पनपना अभी भी प्रकृति के हाथ में है. हमने सिंथेटिक जिंदगी बना ली है परंतु वह पूरी तरह से कृत्रिम नहीं है.

भारत के जिनेटिक विशेषज्ञ डॉ. पी. एम. भार्गव ने एक अंग्रेजी अखबार को बताया कि वेंटर के कार्य को बढा चढा कर बताया जा रहा है. उनकी टीम ने एक कोष को लिया. उसके डीएनए को निकाला और उसकी जगह अन्य क्रोमोज़ोम या जिनेटिक मैटेरियल डाल दिया. इसे कृत्रिम जिंदगी नहीं कह सकते. यह जिनेटिक इंजीनियरिंग है.

एक कोषों में लाखों कोम्पोनेट होते हैं. हम उन लाखों कोम्पोनेंट में से अपनी पसंद के अलग अलग कोम्पोनेट लेकर उन्हें जोडकर एक नई जिंदगी बना सकते हैं. यह जिनेटिक इंजीनियरिंग जरूर है कृत्रिम जिंदगी नहीं.

परंतु फिर भी वेंटर और उनकी टीम ने जिनोम को रसायनों के माध्यम से फिर से डिजाइन करने में सफलता जरूर पाई है. क्या यह एक बड़ी उपलब्धि है?

कुछ जिनेटिक विशेषज्ञ इससे भी सहमत नहीं है. वस्तुत: इस तरह का यह पहला प्रयास भी नहीं है. दूसरी तरफ जैसा की बताया जा रहा है कि इससे भविष्य में कृत्रिम ईंधन तैयार किया जा सकेगा - यह भी दूर की कौड़ी लगता है. क्योंकि अभी तक जिस तरह के जीनोम डीकोड कर उसमें बदलाव किया गया है वह काफी संक्षिप्त स्वरूप का है. जबकि कार्बन जैसे तत्वों की जिनेटिक सरंचना काफी जटिल होती है..

विज्ञान जगत .क्या क्रैग वेंटर ने "भगवान" बनने की कोशिश की है? क्या इंसान ने कृत्रिम जिंदगी को बनाने में सफलता हासिल की है? क्या कभी हम जिंदगी की परिभाषा बदल पाएंगे? इस सवाल के जवाब ढूंढने का सिलसिला शुरू हो चुका है और दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिक और जिनेटिक विशेषज्ञ अपनी अपनी राय रख रहे हैं.

परंतु इतना तो स्पष्ट है कि जैसा कि बताया जा रहा है - क्रैग वेंटर और उनकी टीम ने कृत्रिम जिंदगी बना लेने में सफलता हासिल की है - सच नहीं है. हमारा विज्ञान अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुँच पाया है. क्रैग वेंटर और उनकी टीम की उपलब्धि निसंदेह काफी बड़ी है और इससे भविष्य में कई लाभ हो सकते हैं (या नुकसान भी) परंतु यह कहना कि वेंटर ने भगवान बनकर नई जिंदगी बना ली गलत है.

आइए देखें कि वेंटर और उनकी टीम ने अपने लेब में क्या किया था?

जिनेटिक कोड और डीएनए शृंखला में बदलाव कर अपने हिसाब से सम्पादित करने का कार्य वर्षों से जारी है. और इसमें कई भारतीय वैज्ञानिकों सहित दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सफलता मिलती रही है.

क्रैग वेंटर जिनेटिक विज्ञान के विशेषज्ञ हैं और वे पहले से सुर्खियाँ बटोरते आए हैं. उन्होने इंसान के जिनेटिक कोड को रेखांकित करने में महत्वपूर्ण पात्र निभाया था. 6 अक्टूबर 2007 को उन्होनें घोषणा की थी कि उनकी टीम ने रसायनों का इस्तेमाल कर सिंथेटिक क्रोमोज़ोम बनाने में सफलता हासिल की है. इसके दूसरे दिन उनके सहयोगी पैट मूनी ने कहा कि वेंटर ने एक ऐसा 'चैसिस" बना दिया है जिस पर आप कुछ भी बना सकते हैं.

इसके बाद से डीएनए शृंखला को सम्पादित कर किसी बैक्टेरियम के शरीर में दाखिल सम्पादित जीवन बनाने का कार्य शुरू हो गया, जिसमें लगभग हर बार असफलता हासिल हुई.

परंतु मई 2010 में क्रैग वेंटर और उनकी टीम को सफलता हासिल हुई. उन्होनें माइकोप्लाज़्मा मायकोइड्स [Mycoplasma Mycoides] बैक्टेरियम के जीनोम को लेकर उसे कम्प्यूटर पर सम्पादित किया. और उसके बाद इस सिंथेसाइज़्ड जीनोम को मायकोप्लाज़्मा कैप्रिकोलम [Mycoplasma Capricolum] बैक्टेरियम के कोष के अंदर दाखिल किया. इस बैक्टेरियम का डीएनए पहले से ही निकाल दिया गया था.

वेंटर और उनकी टीम ने बाद में इस बैक्टेरियम को पनपने के लिए छोड़ दिया. हालाँकि उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी कि वह पनप पाएगा. वे और उनकी टीम सप्ताहांत की छुट्टियाँ मनाने चले गए. जब उनकी टीम दो दिन बाद लैब पर लौटी तो आश्चर्यचकित रह गई. वह सम्पादित जिनोम वाला बैक्टेरियम तेजी से पनपते हुए फैल रहा था. एक नई प्रकार की जिंदगी जन्म ले चुकी थी.

लेकिन यह पूरी तरह से कृत्रिम जिंदगी नहीं है. शीर्ष वैज्ञानिक हैमिल्टन ओ स्मीथ के अनुसार हमें सिंथेटिक जिंदगी और कृत्रिम जिंदगी के भेद को समझना चाहिए. वेंटर और उनकी टीम ने क्रोमोज़ोम को फिर से डिजाइन कर एक जीवित बैक्टेरियम के कोष में डाला. उस कोष ने उस जिनोम को स्वीकार कर उसे पनपने दिया. परंतु यह कैसे हुआ? कोष का पनपना अभी भी प्रकृति पर निर्भर है. हमने क्रोमोज़ोम को बदला है परंतु जीवन का पनपना अभी भी प्रकृति के हाथ में है. हमने सिंथेटिक जिंदगी बना ली है परंतु वह पूरी तरह से कृत्रिम नहीं है.

भारत के जिनेटिक विशेषज्ञ डॉ. पी. एम. भार्गव ने एक अंग्रेजी अखबार को बताया कि वेंटर के कार्य को बढा चढा कर बताया जा रहा है. उनकी टीम ने एक कोष को लिया. उसके डीएनए को निकाला और उसकी जगह अन्य क्रोमोज़ोम या जिनेटिक मैटेरियल डाल दिया. इसे कृत्रिम जिंदगी नहीं कह सकते. यह जिनेटिक इंजीनियरिंग है.

एक कोषों में लाखों कोम्पोनेट होते हैं. हम उन लाखों कोम्पोनेंट में से अपनी पसंद के अलग अलग कोम्पोनेट लेकर उन्हें जोडकर एक नई जिंदगी बना सकते हैं. यह जिनेटिक इंजीनियरिंग जरूर है कृत्रिम जिंदगी नहीं.

परंतु फिर भी वेंटर और उनकी टीम ने जिनोम को रसायनों के माध्यम से फिर से डिजाइन करने में सफलता जरूर पाई है. क्या यह एक बड़ी उपलब्धि है?

कुछ जिनेटिक विशेषज्ञ इससे भी सहमत नहीं है. वस्तुत: इस तरह का यह पहला प्रयास भी नहीं है. दूसरी तरफ जैसा की बताया जा रहा है कि इससे भविष्य में कृत्रिम ईंधन तैयार किया जा सकेगा - यह भी दूर की कौड़ी लगता है. क्योंकि अभी तक जिस तरह के जीनोम डीकोड कर उसमें बदलाव किया गया है वह काफी संक्षिप्त स्वरूप का है. जबकि कार्बन जैसे तत्वों की जिनेटिक सरंचना काफी जटिल होती है..

डायनासोरों का राज खोलेगा पैलियोथर्मोमीटर

अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एक ऐसी तकनीक का विकास किया है, जो डायनासोरों की प्रवृत्ति का खुलासा करेगी कि वे जलवायु के हिसाब से अपने शरीर के तापमान को बदल सकते थे या नहीं। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने ऐसी तकनीक का विकास किया है जिसके तहत इन जीवों की हडि्डयों, दांत और अंडों के खोल में मौजूद आइसोटोप से पता चलाया जा सकेगा कि इनके शरीर की प्रवृत्ति कैसी थी।

पैलियोथर्मोमीटर नामक इस तकनीक के बारे में जानकारी प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकैडमी ऑफ साइंसेज’ के हालिया अंक में प्रकाशित हुई है। शोध में शामिल दल के वैज्ञानिक कार्बन-13 और ऑक्सीजन-18 की सांद्रता का अध्ययन करेंगे जो आइसोटोप्स हैं।

अध्ययन दल का नेतृत्व करने वाले प्रो जॉन ईलेर ने बताया ‘ऐसा नहीं है कि हम यह पता करेंगे कि उस दौर में अगर डायनासोर का तापमान थर्मामीटर से दर्ज करते तो कितना होता। लेकिन यह बहुत कुछ उससे मिलता जुलता ही होगा।’ बहरहाल, नयी तकनीक में दो दुर्लभ आइसोटोप- कार्बन 13 और ऑक्सीजन 18 के सांद्रण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अध्ययन दल के एक सदस्य रॉबर्ट ईगल ने बताया ‘दोनों ही आइसोटोप्स भारी होते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन इनके करीब आने की प्रक्रिया तापमान पर निर्भर करती है। अगर तापमान अधिक हो तो ये आइसोटोप बिखरे रहते हैं लेकिन एक दूसरे के पास नहीं रहते। कम तापमान पर ये एक दूसरे के करीब एकत्र हो जाते हैं।’ उन्होंने बताया कि जिंदा प्राणियों में यह प्रक्रिया क्रिस्टलाइन लैटीस में देखी जा सकती है।

क्रिस्टलाइन लैटीज बायोएपेटाइट नामक खनिज बनाती है जिससे हडि्डयां, दांतों का इनैमल, अंडों का खोल और शरीर के अन्य कठोर हिस्से निर्मित होते हैं। ईगल ने बताया ‘जब हडि्डयां या दांतों के इनैमल का निर्माण किया जाता है तो खनिज का निक्षेप रक्त से बाहर आ जाता है। ऐसे में आईसोटोप्स की संरचना को फ्रीज कर लाखों साल तक रखा जा सकता है।’ अब अनुसंधानकर्ता इसी तकनीक की मदद से यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि डायनासोर के शरीर का तापमान जलवायु के अनुकूल था या प्रतिकूल।

डायनासोरों का राज खोलेगा पैलियोथर्मोमीटर

अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एक ऐसी तकनीक का विकास किया है, जो डायनासोरों की प्रवृत्ति का खुलासा करेगी कि वे जलवायु के हिसाब से अपने शरीर के तापमान को बदल सकते थे या नहीं। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने ऐसी तकनीक का विकास किया है जिसके तहत इन जीवों की हडि्डयों, दांत और अंडों के खोल में मौजूद आइसोटोप से पता चलाया जा सकेगा कि इनके शरीर की प्रवृत्ति कैसी थी।

पैलियोथर्मोमीटर नामक इस तकनीक के बारे में जानकारी प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकैडमी ऑफ साइंसेज’ के हालिया अंक में प्रकाशित हुई है। शोध में शामिल दल के वैज्ञानिक कार्बन-13 और ऑक्सीजन-18 की सांद्रता का अध्ययन करेंगे जो आइसोटोप्स हैं।

अध्ययन दल का नेतृत्व करने वाले प्रो जॉन ईलेर ने बताया ‘ऐसा नहीं है कि हम यह पता करेंगे कि उस दौर में अगर डायनासोर का तापमान थर्मामीटर से दर्ज करते तो कितना होता। लेकिन यह बहुत कुछ उससे मिलता जुलता ही होगा।’ बहरहाल, नयी तकनीक में दो दुर्लभ आइसोटोप- कार्बन 13 और ऑक्सीजन 18 के सांद्रण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अध्ययन दल के एक सदस्य रॉबर्ट ईगल ने बताया ‘दोनों ही आइसोटोप्स भारी होते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन इनके करीब आने की प्रक्रिया तापमान पर निर्भर करती है। अगर तापमान अधिक हो तो ये आइसोटोप बिखरे रहते हैं लेकिन एक दूसरे के पास नहीं रहते। कम तापमान पर ये एक दूसरे के करीब एकत्र हो जाते हैं।’ उन्होंने बताया कि जिंदा प्राणियों में यह प्रक्रिया क्रिस्टलाइन लैटीस में देखी जा सकती है।

क्रिस्टलाइन लैटीज बायोएपेटाइट नामक खनिज बनाती है जिससे हडि्डयां, दांतों का इनैमल, अंडों का खोल और शरीर के अन्य कठोर हिस्से निर्मित होते हैं। ईगल ने बताया ‘जब हडि्डयां या दांतों के इनैमल का निर्माण किया जाता है तो खनिज का निक्षेप रक्त से बाहर आ जाता है। ऐसे में आईसोटोप्स की संरचना को फ्रीज कर लाखों साल तक रखा जा सकता है।’ अब अनुसंधानकर्ता इसी तकनीक की मदद से यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि डायनासोर के शरीर का तापमान जलवायु के अनुकूल था या प्रतिकूल।

बायो-प्रिंटर से बन जाएंगे दिल और दात!

प्रिंटर का इस्तेमाल तो हम अपने आफिस में करते ही हैं। लेकिन अगर आपको प्रिंटर से ही रक्त वाहिकाएं और दिल जैसे शरीर के जीवित अंग मिलने लगें, तो होगी न दातों तले अंगुली दबाने वाली बात!

आने वाले कुछ सालों में ऐसा होने जा रहा है। वैज्ञानिकों ने ऐसा 3डी 'बायो प्रिंटर' बनाने का दावा किया है, जो मानव शरीर के नए धड़कते अंग बना सकेगा। पांच से दस सालों में यह प्रिंटर बाजार में उपलब्ध होगा।

मरीजों को अंग प्रत्यारोपण करवाने के लिए अपने मेल का अंग मिलने में महीनों या कभी-कभी सालों लग जाते हैं। लेकिन 3डी 'बायो प्रिंटर' ये झंझट खत्म कर देगा।

अमेरिका की कंपनी 'आर्गेनोवो' ने बनाया है यह अद्भुत प्रिंटर। अभी यह प्रिंटर रक्त शिराएं बना रहा है। इसको बनाने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि इसके द्वारा बनी रक्त शिराओं का इस्तेमाल अगले पांच साल में हृदय की बाइपास सर्जरी में किया जा सकेगा। इतना ही नहीं यह प्रिंटर दिल, दांत और हड्डियों जैसे अंगों को भी अगले दस सालों में बना लेगा।

यह तकनीक औद्योगिक जगत में विख्यात 3डी माडल पर ही आधारित है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यह प्रिंटर अंगों को बनाने में प्लास्टिक की बजाय जीवित ऊतकों का इस्तेमाल करता है। इस 'बायो प्रिंटर' की पहली प्रोटोटाइप मशीन साल के अंत तक परीक्षण के लिए उपलब्ध होगी।

यह प्रिंटर मरीजों की कोशिकाओं का ही प्रयोग करता है, जिससे कि ब्लड ग्रुप मैच करने का या किसी और चीज की समस्या न हो। यह मशीन कोशिकाओं को एक के ऊपर एक जोड़कर ऊतक बनाती है। फिर उन ऊतकों को जोड़कर अंग बना दिए जाते हैं। एक रक्त वाहिका को बनने में एक घंटे का समय लगता है।

'आर्गेनोवो' कंपनी के चीफ एक्जीक्यूटिव कीथ मर्फी ने 'इंजीनियर' मैग्जीन को बताया, 'यह मशीन सर्जनों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इससे कभी भी मरीज की जरूरत के मुताबिक ऊतक और अंग बनाए जा सकेंगे।'

आने वाले कुछ सालों में ऐसा होने जा रहा है। वैज्ञानिकों ने ऐसा 3डी 'बायो प्रिंटर' बनाने का दावा किया है, जो मानव शरीर के नए धड़कते अंग बना सकेगा। पांच से दस सालों में यह प्रिंटर बाजार में उपलब्ध होगा।

मरीजों को अंग प्रत्यारोपण करवाने के लिए अपने मेल का अंग मिलने में महीनों या कभी-कभी सालों लग जाते हैं। लेकिन 3डी 'बायो प्रिंटर' ये झंझट खत्म कर देगा।

अमेरिका की कंपनी 'आर्गेनोवो' ने बनाया है यह अद्भुत प्रिंटर। अभी यह प्रिंटर रक्त शिराएं बना रहा है। इसको बनाने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि इसके द्वारा बनी रक्त शिराओं का इस्तेमाल अगले पांच साल में हृदय की बाइपास सर्जरी में किया जा सकेगा। इतना ही नहीं यह प्रिंटर दिल, दांत और हड्डियों जैसे अंगों को भी अगले दस सालों में बना लेगा।

यह तकनीक औद्योगिक जगत में विख्यात 3डी माडल पर ही आधारित है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यह प्रिंटर अंगों को बनाने में प्लास्टिक की बजाय जीवित ऊतकों का इस्तेमाल करता है। इस 'बायो प्रिंटर' की पहली प्रोटोटाइप मशीन साल के अंत तक परीक्षण के लिए उपलब्ध होगी।

यह प्रिंटर मरीजों की कोशिकाओं का ही प्रयोग करता है, जिससे कि ब्लड ग्रुप मैच करने का या किसी और चीज की समस्या न हो। यह मशीन कोशिकाओं को एक के ऊपर एक जोड़कर ऊतक बनाती है। फिर उन ऊतकों को जोड़कर अंग बना दिए जाते हैं। एक रक्त वाहिका को बनने में एक घंटे का समय लगता है।

'आर्गेनोवो' कंपनी के चीफ एक्जीक्यूटिव कीथ मर्फी ने 'इंजीनियर' मैग्जीन को बताया, 'यह मशीन सर्जनों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इससे कभी भी मरीज की जरूरत के मुताबिक ऊतक और अंग बनाए जा सकेंगे।'

ऐसी गोली जो भुला देगी दु:खद स्मृतियों को

दु:खद यादों से छुटकारा पाना बहुत कठिन होता है। जिंदगी भर ये हमें सालती रहती हैं। लोग सोचते हैं काश ऐसा कोई उपाय हो जो उन्हें इनसे निजात दिलाए।

एक गोली के सेवन से यदि इन बुरी स्मृतियों से निजात मिल जाए तो कैसा होगा? वैज्ञानिकों का दावा है कि वे इस प्रकार की गोली के निर्माण के करीब हैं।

प्यूर्तो रिको विश्वविद्यालय में एक अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान दल ने एक गोली के निर्माण का दावा किया है जो दु:खद यादों को समाप्त कर देगी और सुरक्षाबोध की भावना संचारित करेगी।

वैज्ञानिकों ने इस गोली के निर्माण में एक प्राकृतिक रसायन के प्रभावों का उपयोग किया। प्रयोगशाला के परीक्षणों में वैज्ञानिकों ने पाया कि यह रसायन चिंता और भय को दूर करता है। प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने चूहों पर एक प्रोटीन का परीक्षण किया जिसने उन्हें तनावपूर्ण स्थितियों में अपने दर्द भरी यादों से उबरने में मदद की।

इस प्रोटीन का नाम ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्राफिक फैक्टर है।

एक गोली के सेवन से यदि इन बुरी स्मृतियों से निजात मिल जाए तो कैसा होगा? वैज्ञानिकों का दावा है कि वे इस प्रकार की गोली के निर्माण के करीब हैं।

प्यूर्तो रिको विश्वविद्यालय में एक अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान दल ने एक गोली के निर्माण का दावा किया है जो दु:खद यादों को समाप्त कर देगी और सुरक्षाबोध की भावना संचारित करेगी।

वैज्ञानिकों ने इस गोली के निर्माण में एक प्राकृतिक रसायन के प्रभावों का उपयोग किया। प्रयोगशाला के परीक्षणों में वैज्ञानिकों ने पाया कि यह रसायन चिंता और भय को दूर करता है। प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने चूहों पर एक प्रोटीन का परीक्षण किया जिसने उन्हें तनावपूर्ण स्थितियों में अपने दर्द भरी यादों से उबरने में मदद की।

इस प्रोटीन का नाम ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्राफिक फैक्टर है।

जलवायु परिवर्तन से निपटना है, तो शाकाहारी बनिए!

मांस खाने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में दुनिया भर के लोग शाकाहारी भोजन को प्राथमिकता देकर जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में योगदान कर सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र की एक समिति के विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की सबसे बड़ी वजह खाद्य उत्पादन और ईंधन का इस्तेमाल है।

अंतर्राष्ट्रीय सतत संसाधन प्रबंधन की अंतर्राष्ट्रीय समिति का कहना है कि इसके असर में पर्याप्त कमी तभी संभव है जब दुनिया भर के खानपान में बदलाव लाया जाए। ऐसी आशंका है कि जनसंख्या बढ़ने से खाद्यान्न उत्पादन जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संबंधी समस्याओं की अहम वजह बनेगा। भोजन बनाने के लिए तेल और कोयला का इस्तेमाल घटता जा रहा है और इसके लिए पवन और सौर ऊर्जा के स्रोत इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य उत्पादों के लिए 70 फीसदी पानी, 38 फीसदी जमीन का इस्तेमाल होता है। इसके परिणामस्वरूप 19 फीसदी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है।

'द टेलीग्राफ' के अनुसार यह रिपोर्ट दुनिया भर के देशों की सरकारों के सामने प्रस्तुत की गई। इसमें कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन का खतरा कम करते हुए दुनिया का पेट भरने के लिए जरूरी है कि शाकाहार को ज्यादा से ज्यादा अपनाया जाए।

संयुक्त राष्ट्र की एक समिति के विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की सबसे बड़ी वजह खाद्य उत्पादन और ईंधन का इस्तेमाल है।

अंतर्राष्ट्रीय सतत संसाधन प्रबंधन की अंतर्राष्ट्रीय समिति का कहना है कि इसके असर में पर्याप्त कमी तभी संभव है जब दुनिया भर के खानपान में बदलाव लाया जाए। ऐसी आशंका है कि जनसंख्या बढ़ने से खाद्यान्न उत्पादन जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संबंधी समस्याओं की अहम वजह बनेगा। भोजन बनाने के लिए तेल और कोयला का इस्तेमाल घटता जा रहा है और इसके लिए पवन और सौर ऊर्जा के स्रोत इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य उत्पादों के लिए 70 फीसदी पानी, 38 फीसदी जमीन का इस्तेमाल होता है। इसके परिणामस्वरूप 19 फीसदी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है।

Wednesday, May 19, 2010

दक्षिण अफ्रीका में मिला पूर्वजों का प्राचीन कंकाल

मानव उत्पति के इतिहास में नया मोड़ साबित हो सकने वाली एक खोज में जीवाश्म विज्ञानियों ने दक्षिण अफ्रीका से दो प्राचीन नरकंकाल-जीवाश्म बरामद किए हैं। अब इस खोज के बाद कहा जा रहा है कि लोगों को मानवीय उत्पत्ति के संबंध में पहले की धारणा को बदलना होगा क्योंकि उनकी उत्पति अभी के रिकार्ड के बाद हुई थी। विटवाटर्सरैंड विश्वविघालय के प्रोफेसर ली बर्गर के नेतृत्व में एक अंतरराष्ट्रीय दल ने 19 लाख वर्ष पुराने दो नरकंकालों के जीवाश्म बरामद किये जो संभवत: मां-बेटे के हैं। दक्षिण अफ्रीका में एक गुफा में पाए गए ये नरकंकाल दिखने में कपि जैसे हैं। जीवाश्म विज्ञानियों के अनुसार आस्ट्रेलोपिथिकस सेडिवा प्रजाति के इन नरकंकालों के पैर सीधे लंबे हैं और नाक उभरी हुई है। साथ ही इसके हाथ लंबे हैं। ‘द टाइम्स’ ने प्रो.बर्गर के हवाले से खबर दी है, ‘हमें लगता है कि होमो जीनस को परिभाषित करने के लिए आस्ट्रेलोपिथिकस सेडिबा बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है।’

बर्गर के हवाले से दी गई इस खबर में बताया गया है, ‘इस जीवाश्म मेें कई विस्मयकारी लक्षण हैं जिससे लगता है यह प्राणी दोनों प्रकार की जीवनशैली में काफी सहज था।’ उन्होंने कहा कि मादा 20 से 30 वर्ष के बीच की होगी और बालक की उम्र आठ या नौ वर्ष होगी। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि दोनों मां और बेटा पानी की खोज में एक गुफा में उतरे होंगे और वहां से 150 फीट गहरी सुरंग में गिरकर जिंदा दफन हो गए होंगे। होंगेबर्गर ने कहा कि इससे संभवत: इस बात के संकेत मिलते हैं कि मानव के इन पूर्वजों में यह क्रियाकलापों में बदलाव का समय था। उन्होंने बताया कि यह वह समय था जब वे पेड़ों की डालों पर झूलना छोड़कर सीधे चलने का प्रयास कर रहे थे। जीवाश्म अवशेषों की खोज नौ साल के मैथ्यून नामक बालक द्वारा की गई जो अपने पिता के साथ दक्षिण अफ्रीका स्थित माल्पा गुफा में जीवाश्म खोज अभियान में अपने पिता के साथ गया था। यह खोज ‘साइंस’ जर्नल के नये अंक में प्रकाशित हुई है।

बर्गर के हवाले से दी गई इस खबर में बताया गया है, ‘इस जीवाश्म मेें कई विस्मयकारी लक्षण हैं जिससे लगता है यह प्राणी दोनों प्रकार की जीवनशैली में काफी सहज था।’ उन्होंने कहा कि मादा 20 से 30 वर्ष के बीच की होगी और बालक की उम्र आठ या नौ वर्ष होगी। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि दोनों मां और बेटा पानी की खोज में एक गुफा में उतरे होंगे और वहां से 150 फीट गहरी सुरंग में गिरकर जिंदा दफन हो गए होंगे। होंगेबर्गर ने कहा कि इससे संभवत: इस बात के संकेत मिलते हैं कि मानव के इन पूर्वजों में यह क्रियाकलापों में बदलाव का समय था। उन्होंने बताया कि यह वह समय था जब वे पेड़ों की डालों पर झूलना छोड़कर सीधे चलने का प्रयास कर रहे थे। जीवाश्म अवशेषों की खोज नौ साल के मैथ्यून नामक बालक द्वारा की गई जो अपने पिता के साथ दक्षिण अफ्रीका स्थित माल्पा गुफा में जीवाश्म खोज अभियान में अपने पिता के साथ गया था। यह खोज ‘साइंस’ जर्नल के नये अंक में प्रकाशित हुई है।

अब बुढ़ापे में भी जवानों जैसी ताकत देगा-सुपर सूट’

उम्र बढ़ने के साथ-साथ शारीरिक सामर्थ्य कमजोर होने लगती है, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन अब उम्रदराज लोगों को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि अब वे बुढ़ापे में भी युवाओं जैसे दमखम से काम कर सकते हैं। इसे संभव बनाया है जापानी वैज्ञानिकों ने। टोक्यो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा नया ‘सुपर सूट’ बनाया है जिसे पहनने वाला कमजोर से कमजोर व बूढ़ा व्यक्ति भी पैरों और भुजाओं में अद्भुत ताकत महसूस करेगा। इसे पहनने के बाद कमर, पीठ और ऐंठन से होने वाला दर्द भी छूमंतर हो जाएगा। धातु और प्लास्टिक से निर्मित इस ‘एक्सोस्केलेटन’ सूट में आठ इलेक्ट्रिक मोटरों के अलावा कई सेंसर्स लगे हैं जो शारीरिक हलचलों का पता लगाकर आवाज-पहचानने वाली एक प्रणाली के जरिए आदेश प्रेषित करते हैं। प्रोफेसर शिगेकी और उनकी टीम को इस सूट को विकसित करने में 15 साल का वक्त लगा है। इस साल के अंत तक इस सूट का उत्पादन शुरू करने के लिए इस टीम की योजना कंपनी स्थापित करने की है। इस रोबो सूट को पहनने के बाद इसके प्रयोगकर्ता के शारीरिक प्रयास 62 प्रतिशत तक कम हो जाते हैं। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि पहनने के बाद कोई भी वृद्ध जमीन से भारी से भारी चीज उठा सकता है और जमीन से सब्जी उखाड़ सकता है। इस रोबो सूट के आविष्कारकों के अनुसार जब घुटनों को झुकाया जाता है, तब मांसपेशियों की गतिविधि आधा हो जाती है.. लेकिन यह सूट झुकाव का ज्यादातर दबाव स्वयं उठा लेता है। इस रोबो सूट का सबसे ज्यादा फायदा जापान के किसानों को मिलेगा क्योंकि जापान में निम्न जन्मदर और बढ़ती औसत आयु की वजह से उम्रदराज लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। इससे मिलते-जुलते रोबो सूट जापान के अस्पतालों और रिटायरमेंट होम्स में इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिसमें ये मरीजों को उठाने-बिठाने आदि में उनकी देखभाल करने वालों की मदद करते हैं। शुरूआत में इस सूट की कीमत 7 हजार पौंड रखी गई है लेकिन जब इनका उत्पादन बड़े स्तर पर होने लगेगा, तब निर्माताओं को उम्मीद है इसकी कीमत आधे से भी कम हो जाएगी। फिलहाल इस तरह के सूट देश से बाहर बेचने की योजना नहीं है लेकिन भविष्य में यह सब देशों में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

मत्यु से पहले दिखती है ज्योति

आखिर मौत के मुंह में जाने से पहले क्या कोई चमकदार ‘ज्योति’ नजर आती है या फिर ऐसा लगता है कि हम दिव्यत्व में प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि ये सवाल ऐसे हैं जो सदियों से लोगों और वैज्ञानिकों को उलझाते रहे हैं। लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने इस तथ्य को ढूंढ निकाला है जिससे लोग मौत के मुंह में जाने से पहले चमकदार प्रकाश या शांति और दिव्यत्व जैसा महसूस करते हैं। उनका कहना है कि ‘मृत्यु के नजदीक अनुभव’ करने वालों के रक्त में कार्बन डाईऑक्साइड का स्तर अधिक होता है। यह बात स्लोवेनिया में अनुसंधानकर्ताओं ने तीन बड़े अस्पतालों में दिल के दौरों के मरीजों पर गहन शोध के बाद कही है।

शोध के मुताबिक, कार्बन डाइऑक्साइड दिमाग के रसायनिक संतुलन को प्रभावित करती है जिस कारण रोशनी, सुरंग या फिर लाशें दिखायी देती हैं। इस अध्ययन में 52 मरीजों को शामिल किया गया था जिनकी औसत उम्र 53 साल थी। इनमें 42 पुरूष थे। ग्यारह मरीजों ने मौत के नजदीक अनुभव किया था लेकिन उम्र, लिंग, शिक्षा स्तर, धार्मिक विश्वास, मौत के डर और सही होने के समय या उन्हें बचाने के लिए दी जाने वाली दवाओं के संदर्भ में उनमें किसी तरह का कोई संबंध नहीं था। इसके बजाय सबमें जो सामान्य चीजें पाई गई थीं वह उनके रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च स्तर और पोटेशियम की मात्रा कम होना थी।

यूनिवर्सिटी ऑफ मारीबोर के जलीका क्लेमेंक केटिस के नेतृत्व में किए गए इस शोध को लेकर उनका कहना था कि जिन मरीजों ने ऐसा महसूस किया उनके रक्त में काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड था। हालांकि उनका मानना है कि परिणामों की पुष्टि के लिए बड़ी संख्या में मरीजों पर अध्ययन किए जाने की जरूरत है। क्योंकि पूर्व के अध्ययनों में यह बात सामने नहीं आई थी। हालांकि पूर्व के अनुसंधानों के अनुसार दिल के दौरों से बचने वाले 11 से 23 प्रतिशत के बीच की संख्या में लोगों ने ‘मृत्यु के नजदीक अनुभव (एनडीईज)’ किया होता है। हालांकि इस तथ्य से सभी वाकिफ हैं कि मृत्यु के कुछ समय तक दिमाग सक्रिय रहता है लेकिन उस दौरान शरीर में काफी कुछ होता रहता है जिस पर अध्ययन की जरूरत है। ‘मृत्यु के नजदीक अनुभव’ विषय पर अक्सर बहस होती रही है जिसमें लोग तरह-तरह की चीजें महसूस करते हैं।

घुटने के दर्द से परेशान मरीजों के लिए नयी थेरेपी

घुटने के दर्द से परेशान मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है। उनके लिए दर्दनाशक दवाओं पर निर्भरता या घुटने का ऑपरेशन अब जल्द ही अतीत का हिस्सा बन सकता है क्योंकि एक नयी थेरेपी से कई मरीजों को राहत मिल रही है।

इस थेरेपी का नाम ‘‘विस्कोसप्लीमेन्टेशन’’ है और इसमें अधिक समय नहीं लगता। एक इंजेक्शन लगाने के बाद घुटने के दर्द से कम से कम छह माह तक राहत मिल सकती है। यह थेरेपी उन लोगों के लिए कारगर साबित हो रही है जो ‘‘ऑस्टियोअर्थराइटिस’’ से परेशान हैं और जिन पर परंपरागत दवाओं या व्यायाम का असर नहीं होता। जो मरीज घुटने का ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, उनके लिए भी यह थेरेपी लाभदायक है।

फोर्टिस हॉस्पिटल के आर्थोपेडिक सर्जन डा गुरिंदर बेदी का कहना है ‘‘मरीज को केवल एक बार ही अस्पताल आना होगा और उसे एक इंजेक्शन लगाया जाएगा जिसके बाद कम से कम छह माह तक उसे राहत मिल जाएगी।’’ घुटने की तकलीफ का एक मुख्य कारण ‘‘नी ऑस्टियोअर्थराइटिस’’ वास्तव में ‘‘ऑस्टियोअर्थराइटिस’’ का बहुत ही सामान्य प्रकार है। भारत में 1.5 करोड़ से अधिक व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित हैं जिनमें महिला मरीजों की संख्या अधिक है।

अर्थराइटिस के कारण घुटने में होने वाला दर्द उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है। यह तकलीफ इतनी अधिक हो जाती है कि दर्द से राहत खास तौर पर महत्वपूर्ण हो जाती है। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में आर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉ राजू वैश्य बताते हैं ‘‘विस्कोसप्लीमेंटेशन’’ के तहत नीकैप के अंदर घुटने में सीधे इंजेक्शन लगाया जाता है। इस प्रक्रिया में घुटने से द्रव पदार्थ बाहर निकाला जाता है और इसकी जगह उससे मिलता जुलता एक पदार्थ डाला जाता है। यह तरल पदार्थ ही दर्द से राहत देता है और मरीज के लिए चलना फिरना आसान हो जाता है।’’

विशेषज्ञों को लगता है कि नयी थेरेपी से मरीज की, दर्दनाशक दवाओं तथा स्टीरॉयड पर निर्भरता खत्म होगी जिसकी वजह से इन दवाओं के दुष्प्रभावों से भी वह बच सकेगा। इन दवाओं को न लेने पर उसे अल्सर या पेट की अन्य समस्याएं होने का खतरा भी नहीं होगा।

मां के दूध से बनी फेस क्रीम से मुंहासे ग़ायब

मां के दूध में नारियल के तेल को मिलाकर बनाया गया फेस क्रीम टीनएजर्स में होने वाले मुंहासों को दूर करता है। अमेरिकी वैज्ञानिकों का मानना है कि मां के दूध में ल्युरिक एसिड पाया जाता है जो नारियल के तेल में भी मौजूद होता है जिसमें मुंहासों को दूर करने की क्षमता होती है। उनका कहना है कि इस उपचार से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि यह पूरी तरह से प्राकृतिक उत्पाद है। वर्तमान में बाजार में मिलने वाले फेस क्रीम से चेहरे लाल हो जाते हैं और जलने लगते हैं।

माना जा रहा है कि इस शोध से उन लाखों टीनएजर्स को राहत मिलेगी जो मुंहासे से परेशान रहते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों को फिलहाल इस तरह की क्रीम तैयार करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा क्योंकि इसमें मिलाए जाने वाली सामग्री प्राकृतिक रूप में है और इसके लिए स्वीकृति की जरूरत होगी। कैलिफोर्निया विश्वविघालय के छात्र डिजे पोर्नपट्टानांगकुल ने इस बात की खोज की है कि पूरी दुनिया के लाखों टीनएजर्स ल्युरिक एसिड की सहायता से मुंहासे से निजात पा सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह एक अनोखी खोज है जिससे लोगों को ड्रग के सेवन से मुक्ति मिलेगी। अमेरिका में करीब 85 फीसद टीनएजर्स और चार करोड़ लोग मुंहासे से पीड़ित हैं जो लगातार इलाज करा रहे हैं और इसके दुष्प्रभावों को झेलने के लिए विवश हैं।

दिल की बीमारियों से बचाता है विटामिन ‘बी’

एक नए अध्ययन में कहा गया है कि प्रतिदिन विटामिन ‘बी’ से भरपूर आहार लेने से दिल की बीमारियों और स्ट्रोक से बचा जा सकता है। जापान में शोधकर्ताओं ने पाया कि विटामिन ‘बी’ और ‘बी 6’ से भरपूर भोजन महिलाओं और पुरूषों में स्ट्रोक यानी मस्तिष्क में खून की आपूर्ति बाधित होना और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करता है।

शोध करने वाले प्रमुख शोधकर्ता हिरोयासु इसो ने कहा कि जापान के लोगों को विटामिन बी से भरपूर भोजन लेने की जरूरत है जो उन्हें दिल की बीमारियों से बचाएगा। अपने इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 40 से 79 वर्ष की उम्र के 23119 पुरूष और 35611 महिलाओं से आंकडे़ एकत्रित करके शोध किया। तुलनात्मक अध्ययन में पाया गया कि विटामिन बी-6 और विटामिन बी 12 से भरपूर भोजन लेने वालों में स्ट्रोक और दिल संबंधी बीमारियों के खतरे की आशंका कम होती है।

प्रत्यारोपण में ऐतिहासिक उपलब्धि:क्षतिग्रस्त चेहरा बदल डाला

स्पेन के वैज्ञानिकों ने दुनिया में अपनी तरह की पहली फेस ट्रांसप्लांट सर्जरी को अंजाम दिया है। सर्जनों और डॉक्टरों की टीम ने एक 30 वर्षीय पुरूष के पूरे चेहरे का प्रत्यारोपण किया है, जिसका चेहरा वर्ष 2005 में एक दुर्घटना में बुरी तरह नष्ट हो गया था। ‘द टेलीग्राफ’ की रिपोर्ट में कहा गया है कि बार्सिलोना के एक अस्पताल में डॉ. जॉन पेरे बॉरेट के नेतृत्व में 30 प्लास्टिक सर्जनों ने पिछले महीने एक मरीज पर ऐसी सर्जरी की। ऑपरेशन लगभग 24 घंटे तक चला। सर्जनों ने बताया कि ऑपरेशन में उन्होंने मरीज की गाल की हडि्डयों, चेहरे की मांसपेशियों, दांत, पैलेट, त्वचा, नाक, होंठ और जबड़े का प्रत्यारोपण किया। सर्जरी से पहले मरीज भोजन निगलने, बोलने और ठीक तरह से सांस लेने भी असमर्थ था। मरीज के लगभग दो महीने तक अस्पताल में रहने की संभावना है। अस्पताल द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि इससे पहले मरीज का 9 बार ऑपरेशन हुआ था जो संतोषजनक रूप से सफल नहीं था। इस वजह से सर्जनों की टीम ने मरीज के पूरे चेहरे का ट्रांसप्लांट करने पर विचार किया। यह पहला मौका है जब पूरी दुनिया में किसी व्यक्ति के पूरे चेहरे का ट्रांसप्लांट किया गया है। इससे पहले इससे मिलते-जुलते 10 ऑपरेशन हुए हैं लेकिन ये सभी आंशिक प्रत्यारोपण थे। दुनिया का पहला फेस ट्रांसप्लांट फ्रांस की एक महिला का था जो वर्ष 2005 मे तब किया गया था जब उसके कुत्ते ने उसके चेहरे को बुरी तरह क्षत-विक्षत कर डाला था। इसके बाद चीन और अमेरिका में इस तरह के आंशिक ट्रांसप्लांट हुए थे।

डॉक्टरों के मुताबिक, यघपि मरीज को किसी और का चेहरा दिया गया है लेकिन उसकी शक्ल दानदाता (जिसकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी) के चेहरे जैसी नहीं होगी। उसका नया चेहरा हाइब्रिड होगा। न तो उसके पुराने चेहरे जैसा और न दानदाता के चेहरे जैसा, बल्कि दोनों का मिश्रित चेहरा होगा। डॉ. बॉरेट के अनुसार, ‘हमारा लक्ष्य है कि मरीज कुछ ही हफ्तों में न सिर्फ बात कर सकेगा बल्कि खा सकेगा और मुस्कराने के साथ-साथ हंस भी सकेगा।’ डॉक्टरों की अब सिर्फ इतनी चिंता है कि मरीज का शरीर कहीं ट्रांसप्लांट को अस्वीकार न कर दे। इसके लिए मरीज को जिंदगीभर शक्तिशाली इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां खानी होंगी। दुनिया के वैज्ञानिकों और सर्जनों ने इस ट्रांसप्लांट को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस तरह के ट्रांसप्लांट से उन मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी जिनके चेहरे दुर्घटनाओं के कारण विकृत या बर्बाद हो जाते हैं।

डॉक्टरों के मुताबिक, यघपि मरीज को किसी और का चेहरा दिया गया है लेकिन उसकी शक्ल दानदाता (जिसकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी) के चेहरे जैसी नहीं होगी। उसका नया चेहरा हाइब्रिड होगा। न तो उसके पुराने चेहरे जैसा और न दानदाता के चेहरे जैसा, बल्कि दोनों का मिश्रित चेहरा होगा। डॉ. बॉरेट के अनुसार, ‘हमारा लक्ष्य है कि मरीज कुछ ही हफ्तों में न सिर्फ बात कर सकेगा बल्कि खा सकेगा और मुस्कराने के साथ-साथ हंस भी सकेगा।’ डॉक्टरों की अब सिर्फ इतनी चिंता है कि मरीज का शरीर कहीं ट्रांसप्लांट को अस्वीकार न कर दे। इसके लिए मरीज को जिंदगीभर शक्तिशाली इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां खानी होंगी। दुनिया के वैज्ञानिकों और सर्जनों ने इस ट्रांसप्लांट को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस तरह के ट्रांसप्लांट से उन मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी जिनके चेहरे दुर्घटनाओं के कारण विकृत या बर्बाद हो जाते हैं।

दिल के दौरे से हुए नुकसान की मरम्मत कर सकती है-स्टेमसेल

दुनियाभर के दिल के दौरे के पीड़ितों के लिए एक अच्छी खबर है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि स्टेम कोशिकाएं दिल के दौरे के पीड़ित रोगी की क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकाओं की मरम्मत कर सकती हैं। पत्रिका ‘सर्कुलेशन’ के अनुसार, ब्रिस्टल विश्वविघालय के एक दल ने स्टेम सेल हासिल करने और नई धमनियां बनाने के लिए उन्हें प्रेरित करने का एक तरीका खोज निकाला है। दिल का दौरा तब पड़ता है कि जब दिल की मांसपेशियों तक खून ले जा रही धमनी का रास्ता बंद हो जाता है या उसमें टूट फूट हो जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार, भविष्य में ऐसा भी दिन आ जाएगा जब स्टेम सेल के इंजेक्शन देकर धमनियों की मरम्मत करना संभव होगा। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में बाइपास आपरेशन के दौरान निकाल दी गई रक्त वाहिकाओं से स्टेम सेल निकाले। बाइपास के दौरान, रोगी के पांव से रक्त वाहिकाओं को काटकर रोगग्रस्त हृदय की धमनी में लगा दिया जाता है। इसके बाद रूके हुए खून को दूसरे रास्ते से निकाल कर आगे बढ़ा दिया जाता है।

शोध का नेतृत्व करने वाले प्रो. पाआ॓लो मादेदु ने कहा, ‘महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि सर्जन शिरा का सबसे लंबा हिस्सा काट लेते हैं इसलिए काफी हिस्सा बचा रह जाता है।’ वैज्ञानिक अपने प्रयोगों के तहत यह देखना चाहते थे कि क्या आपरेशन के बाद बचे हुए हिस्से से वयस्क स्टेम सेल को हासिल किया जा सकता है। उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि वे काफी बड़ी संख्या में ऐसी कोशिकाओं को हासिल कर सकते हैं। प्रो. मादेदु ने कहा, ‘हमें कुछ हजार स्टेम सेल मिल गये। यह इलाज के लिए काफी नहीं हैं। लेकिन इन्होंने हमें एक ऐसा स्रोत मुहैया करा दिया जहां से हम कोशिकाओं को प्राप्त कर उनकी बढ़वार कर सकते हैं।’ उन्होंने कहा, ‘हमने स्टेम सेलों की विशेष प्लेटों में विस्तार किया और हम इनकी संख्या बढ़ाकर पांच से छह करोड़ तक ले आये। इलाज के लिए इतनी स्टेम कोशिकाएं काफी थी।’

शोध का नेतृत्व करने वाले प्रो. पाआ॓लो मादेदु ने कहा, ‘महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि सर्जन शिरा का सबसे लंबा हिस्सा काट लेते हैं इसलिए काफी हिस्सा बचा रह जाता है।’ वैज्ञानिक अपने प्रयोगों के तहत यह देखना चाहते थे कि क्या आपरेशन के बाद बचे हुए हिस्से से वयस्क स्टेम सेल को हासिल किया जा सकता है। उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि वे काफी बड़ी संख्या में ऐसी कोशिकाओं को हासिल कर सकते हैं। प्रो. मादेदु ने कहा, ‘हमें कुछ हजार स्टेम सेल मिल गये। यह इलाज के लिए काफी नहीं हैं। लेकिन इन्होंने हमें एक ऐसा स्रोत मुहैया करा दिया जहां से हम कोशिकाओं को प्राप्त कर उनकी बढ़वार कर सकते हैं।’ उन्होंने कहा, ‘हमने स्टेम सेलों की विशेष प्लेटों में विस्तार किया और हम इनकी संख्या बढ़ाकर पांच से छह करोड़ तक ले आये। इलाज के लिए इतनी स्टेम कोशिकाएं काफी थी।’

Subscribe to:

Posts (Atom)

-

Hi I am Susheel Dwivedi.....Wishing you a happy new year 2010